产品经理常面临海量需求与有限时间的矛盾。如案例中新人需在一周内处理 1736 条待处理需求并输出重构方案,既要全面理解需求,又要快速提炼核心。在这种情况下,如何平衡需求的深度挖掘与时间的高效利用,成为亟待解决的关键问题。

入职第一天,我捧着一杯还没喝完的咖啡,就被叫进了会议室。我的新老板,一位语速很快、眼神温和的产品总监,对我说的第一句话是:“小邢,欢迎加入。现在有个紧急任务。”

会议室的白板上,还残留着上一个被否决方案的思维痕迹。我得知,之前的方案在评审中未能通过,一个十余人的研发团队正处于空档期,等待新的方向。

“你需要在一周内,”老板的语气平静却不容置疑,“完成核心竞品的深度调研,彻底理解我们现有系统的所有问题,并输出一份考勤系统的重构方案,以及未来3-6个月的产品规划。周五,我们需要在评审会上看到它。”

声明:当完成需求梳理后,最终方案并未重构系统,而是遵循“需求是1,方案是0”方法论,聚焦需求是核心。

当我回到工位,深吸一口气,第一次点开公司的需求管理系统时,一个数字让我倒吸一口凉气:1736。

1736条待处理的需求,像一片望不到边的嘈杂声浪,瞬间将我淹没。那一刻,我感到的不是兴奋,而是巨大的压力和茫然。作为一个刚从教育行业转来的新人,我对HR SaaS的认知几乎为零。五天时间,我该如何从这一片混沌中,理出清晰的头绪?

现在回想起来,那一周如同地狱般的历练,却也是我职业生涯中最宝贵的一课。我最终完成了任务,并从中总结出了三个让我受益至今的方法。

第一招:退后一步,看清是谁在“说话”

我的第一个本能反应,是扎进需求池,从第一条开始阅读。但很快我就发现,这是条死路。我会迷失在无数个“这个按钮位置不对”、“那个报表打不开”的具体细节里。

我强迫自己停下来,拿出一张白纸。我告诉自己:“先别管‘需求是什么’,先搞清楚‘需求是谁提的’。”

我将所有需求分为三类:

- 用户需求:这是那些每天使用我们系统的HR、员工和店长们的声音。他们的痛苦最具体、最直接,比如“为什么加班申请后不能自动提醒审批人?”。这类需求有1362条,是产品的根基。

- 客户需求:这是为我们产品付费的CEO、HRD们的诉求。他们更关注结果、数据和风险,比如“我需要一个能实时导出、用于人力成本分析的报表”。这类需求有274条,数量不多,但优先级极高。

- 商业需求:这是来自公司内部,比如我的老板、销售团队对产品的期望。它关乎产品的愿景和生命力,例如“底层架构必须足够灵活,能快速响应大客户的定制化需求”。这类需求有100条,决定了产品的未来。

这一步分类,像在一间喧闹的房间里辨认出了几个主要的声音群体。我瞬间明白,作为新人,我必须首先倾听并理解最大的那个群体——用户。他们的痛点,就是我切入业务和系统的最佳入口。

第二招:贴上“标签”,找到最大的声源

明确了要重点听“用户”的声音后,那1362条需求依然是个天文数字。我需要一种更高效的方法来理解他们。

我选择了最朴实无华的工具:Excel和数据透视表。我开始给这些需求打上各种各样的“标签”,并进行统计排序。

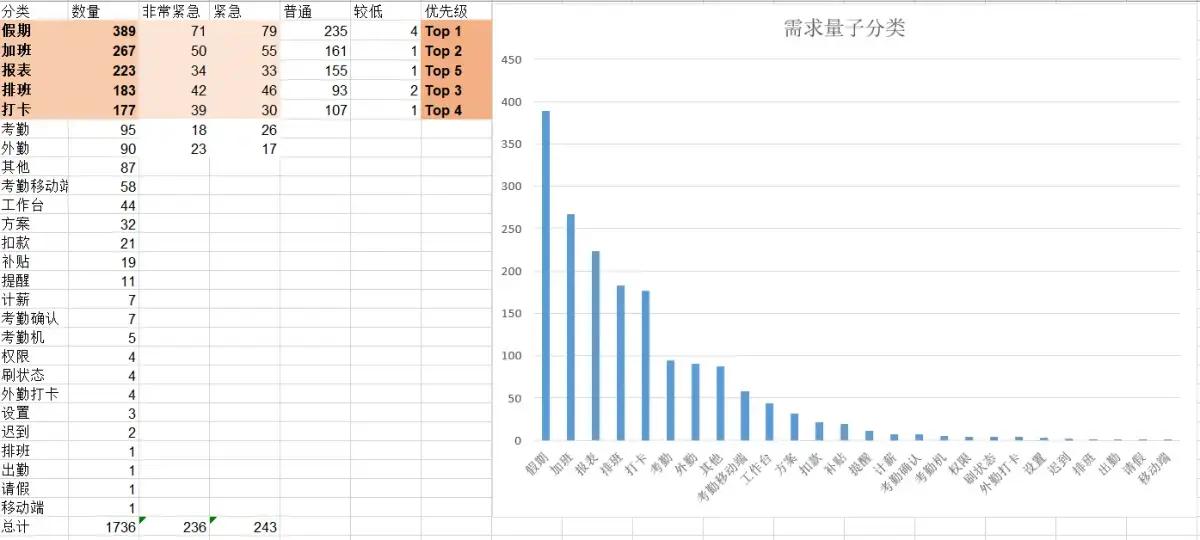

数据自己会讲故事。我很快发现,声浪高度集中在几个区域:

- 假期模块:389条需求(其中150条被标记为“紧急”)

- 加班模块:267条需求(105条“紧急”)

- 排班模块:183条需求(88条“紧急”)

看,根本不需要我一条条去读,“假期”和“加班”就是用户怨气最深、最希望我们立刻改进的地方。

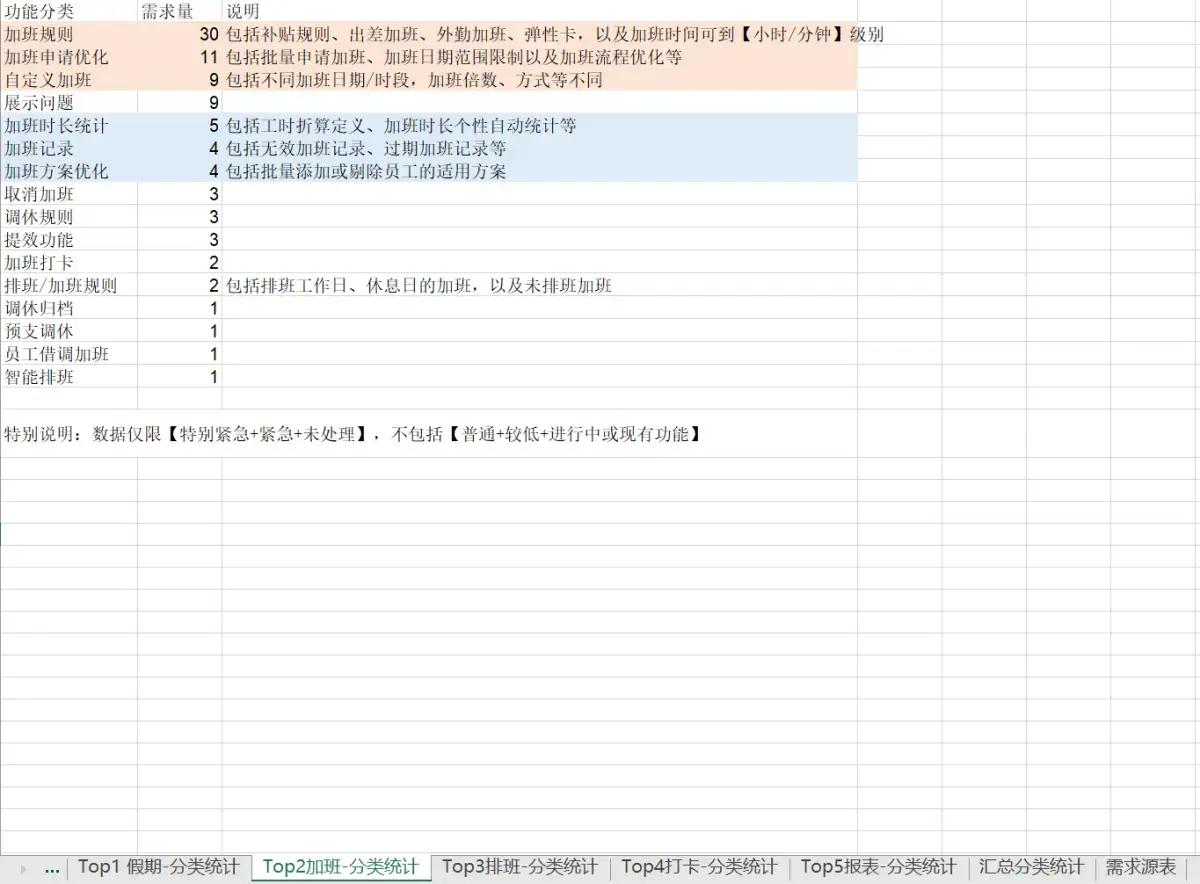

我继续深挖“加班”模块,给里面的267条需求打上更细的标签:

- 加班规则太复杂:30条

- 申请流程繁琐:11条

- 希望能自定义加班规则:9条

- 加班时长统计:5条

脉络变得无比清晰。用户的核心抱怨并非不想加班,而是我们关于加班的“规则”和“流程”设计得极其难用。我的第一个攻坚目标,就这样从数据的海洋中浮现了出来。

第三招:绘制“地图”,让需求落地

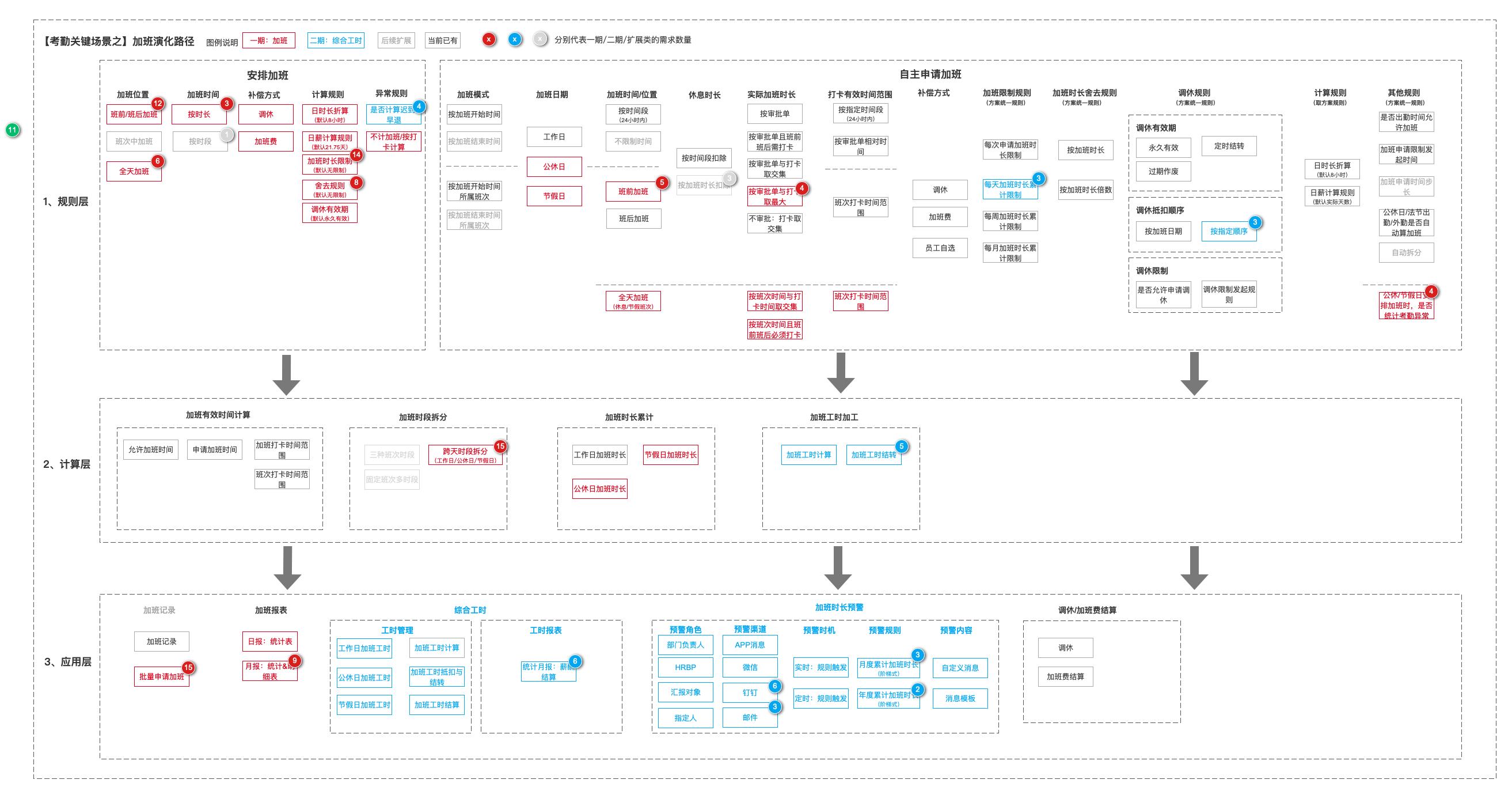

找到了“加班”这个核心问题,但如何将它转化为工程师能理解的方案?我需要一座桥梁。

我的方法是:绘制一张“需求-功能地图”。

我在Axure上画出了“加班”功能的三个层次:

- 规则层(底层逻辑):这里定义了加班的类型、计算规则、补偿方式等。那30条抱怨“规则复杂”的需求就指向这里。

- 计算层(核心引擎):这是时长计算、统计汇总的逻辑层,是技术的核心。

- 应用层(用户界面):这是用户能直接感知的申请、审批、展示流程。那11条吐槽“申请繁琐”的需求就在这里。

然后,我像指挥官在沙盘上推演一样,将之前打标签分析出的需求,一个个放置到这张地图的相应位置上。

这张地图成了我最重要的沟通工具。在周五的评审会上,我能够清晰地指向地图的某个区域说:“第一期,我们优先优化‘应用层’的安排加班和‘规则层’的简化,这里将直接解决超过80条核心用户投诉。第二期,我们再深入‘应用层’的综合工时。”

我的规划方案顺利通过了。不是因为它是完美的,而是因为它足够清晰、有据可循。它告诉团队,我们从哪里来,现在在哪里,以及接下来要最优先走向哪里。

写在最后

现在,当我再面对复杂项目、复杂需求时,我已不再恐慌。那一周教会我的,远不止于HR SaaS的业务知识。

它教会我:产品经理的价值,不在于收集需求,而在于理解声音背后的情绪,在于从混乱中定义秩序。

最深刻的体会是:当你不知所措时,最好的办法不是更快地奔跑,而是先停下来,画一张地图。 无论是三个圈,一张标签表,还是一张功能地图,都是在帮你创造秩序感。

而这一切的起点,永远是倾听。俯下身,像对待朋友一样,真正去听听你的用户,他们在经历着什么,又在为什么而烦恼。这或许是一个产品工作者,最该保有的“人的味道”。

本文由人人都是产品经理作者【产品方法论集散地】,微信公众号:【产品方法论集散地】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。