入职第一周,是认知搭建的黄金窗口。业务复杂、信息碎片、节奏紧凑,如何在7天内快速建立有效理解?本文从“结构化吸收 → 场景化提问 → 节奏式验证”三步法出发,提供一套可执行、可迁移的业务学习路径,帮助新人从“听不懂”到“能复盘”,实现认知跃迁。

前面聊了如何顺利通过产品试用期,今天咱们继续“入职”的话题,主要聊聊在入职新公司后,如何快速学习业务?

开篇:不懂业务,产品就是“空中楼阁”

还记得刚入行时,我接手一个HR系统项目,信心满满画原型、写需求。结果评审会上,业务负责人一句话就把我问懵:“你这个流程,能解决我们销售团队季度奖金核算延迟3天的痛点吗?”

那一刻我才明白:业务是“1”,产品是“0”。不懂业务的产品,就像在沙滩上盖楼,再精美的设计也会塌。比如微信的“1”是熟人社交,美团的“1”是本地生活。

你的新公司,那个“1”到底是什么?今天给你推荐六维认知框架+7天落地指南,从业务小白蜕变为团队核心。

六维认知框架,构建业务认知地图

别被“业务”二字吓到,它本质是 “谁(角色)在什么阶段(阶段),用什么方式(模式),做什么事(流程),达到什么目标(指标),对手在干嘛(竞争)” 的组合。抓住这六个维度,层层穿透,业务全貌自然清晰。

维度一:业务阶段 —— 看清“现在在哪,从哪来,到哪去”

问自己:业务现在处于萌芽期、成长期、成熟期还是转型期?经历过哪些关键转折点?

为什么重要:不同阶段的核心目标完全不同。萌芽期拼“生存”(验证模式),成长期拼“规模”(抢占市场),成熟期拼“效率”(降本增效)。产品策略必须匹配阶段目标。

怎么做:找老员工聊“公司发展史”,看内部战略文档,快速画出业务时间轴。

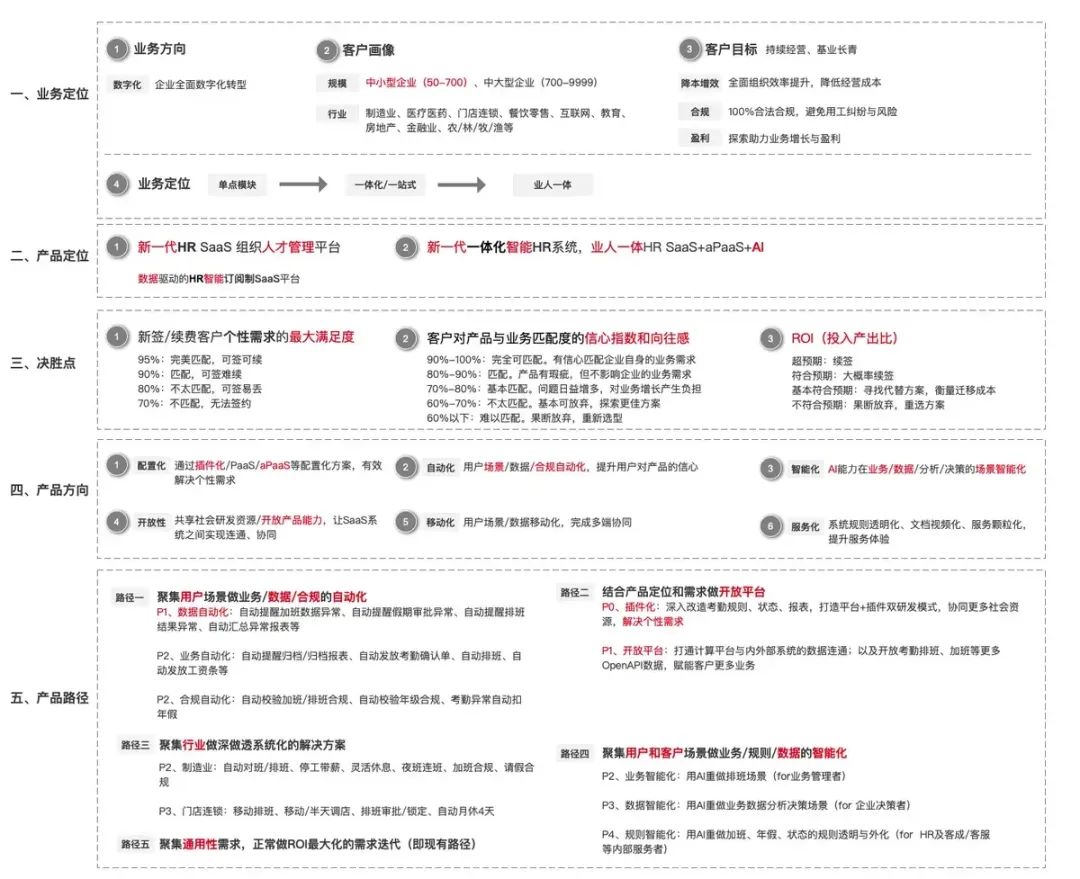

以HR SaaS为例:从“把线下流程搬到线上”(萌芽),到“招聘、薪酬等模块一体化”(成长),再到“AI驱动人才与业务智能协同”(成熟/转型)。阶段变了,产品重点也从“功能齐全”转向“智能决策”。

维度二:业务模式 —— 搞懂“靠什么赚钱/创造价值”

问自己:业务的核心价值主张是什么?怎么收费/盈利?相比旧模式/竞品,优势在哪?

为什么重要:模式是业务的“发动机”。不理解模式,产品设计可能偏离价值核心。

怎么做:研究公司官网/宣传材料的“核心卖点”,分析定价策略,对比竞品模式差异。

以HR SaaS为例:核心模式是“订阅制SaaS + 增值服务”。优势在于:比传统买断制成本低、更新快、数据强(“新一代一体化”的由来)。产品设计就要围绕“降低客户总成本”、“提升使用粘性”展开。

维度三:业务指标 —— 锁定“北极星”,看懂“健康度”

问自己:业务最核心的“北极星指标”是什么?支撑它的关键过程指标有哪些?当前表现如何?

为什么重要:指标是业务的“体检报告”。北极星指方向,关键指标看过程。不懂指标,产品需求就缺乏优先级依据。

怎么做:直接问业务负责人/数据团队:“咱们业务最看重的三个指标是什么?” 要具体数值和目标值。

以HR SaaS为例:北极星通常是 ARR(年经常性收入)(衡量持续增长)和 客户留存率(CRR)(衡量产品价值)。

关键指标如 CAC(获客成本)、CLV(客户生命周期价值)、续约率。知道“ARR增长>40%算优秀,CRR>85%算健康”,你做需求时自然会优先考虑能提升这些指标的功能。

维度四:业务角色 —— 识别“关键玩家”,理解“各自诉求”

问自己:业务链条上有哪些关键角色?他们的职责、目标、痛点是什么?他们如何使用产品?

为什么重要:产品是为人服务的。不懂角色,需求就是“闭门造车”。

怎么做:画“用户画像”,重点访谈核心角色(决策者、使用者、影响者)。问他们:“你工作中最头疼的三个问题是什么?”

以HR SaaS为例:角色远不止HR!HR要效率(缩短算薪时间)、业务经理要绩效(管好团队)、员工要体验(自助查工资)、高管要战略(看人力成本分析)。产品功能必须分层满足不同角色诉求。

维度五:业务流程 —— 拆解“关键动作”,看清“断点在哪”

问自己:业务从起点到终点,核心流程是怎样的?哪些环节最耗时/易出错/最影响体验?

为什么重要:流程是业务的“血管”。产品优化的本质,往往是疏通或重构流程。

怎么做:拿张白纸,和业务方一起画“流程图”。标注每个环节的负责人、输入输出、耗时、工具。重点关注“吐槽点”。

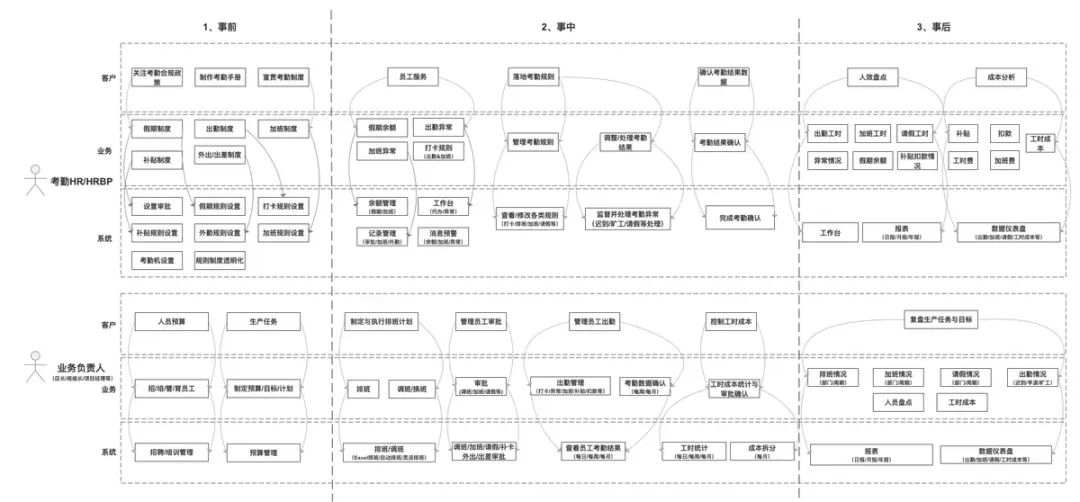

以HR SaaS为例:核心流程如“入职→转正→离职”、“考勤→算薪→发薪”、“目标设定→绩效评估→结果应用”。痛点可能是“入职材料线下提交慢”、“算薪数据人工核对易错”。产品价值就在于把这些流程线上化、自动化、智能化。

维度六:竞品情况 —— 知己知彼,看清“战场格局”

问自己:市场上有哪些直接竞品(做同样的事)和间接竞品(解决类似问题)?他们的优劣势、策略是什么?

为什么重要:竞争是业务的“参照系”。了解对手,才能找准差异化定位,避免重复造轮子。

怎么做:试用竞品产品,看他们官网/财报/新闻,关注行业报告。问销售/市场同事:“客户常拿我们和谁比?为什么选/不选我们?”

以HR SaaS为例:头部如北森(全模块)、Moka(招聘强);大厂如钉钉/飞书(协同切入)。格局是“一体化+智能化”趋势。做产品时,要思考:我们的“护城河”在哪?是体验更好?数据更强?还是更懂某个细分行业?

三步穿透法:从官网到客户,层层剥开业务外壳

当你对业务形成了六维认知框架后,剩下的问题就是“如何在1周内快速学习业务”,推荐三步穿透法。

第一步:官网破案——1天锁定业务基因

核心思路:像破案一样,采取关键词提取法+竞品对比的方式进行,把你所在企业以及关键竞品的官网当“犯罪现场”,用关键词破译业务密码。

怎么做?

查官网:

- 进入自家+3家竞品官网,用对比关键词的方式形成差异。比如你公司重点是一体化,核心对立词就是单点模块;

- 竞品A重点是AI智能招聘,核心对立词就是人工招聘;

- 竞品B重点是云端部署+信创,对立词就是本地部署+非信创。

问灵魂问题:

- 为什么强调“一体化”?(客户痛点:多系统场景与数据割裂)

- “信创方案”针对谁?(政府/国企客户需求,国产替代,解决卡脖子问题)

- “本地化部署”针对谁?(隐私数据敏感客户)

注意:别只看自家官网!竞品官网的“对立关键词”往往是他们的差异化卖点。

第二步:人脉穿透——3天访谈5个关键角色

核心思路:以人到事是最快熟悉业务的方式(新人切记闷头自己琢磨),按“师傅→一线同事→客户”三级跳,用访谈挖出业务真相。

怎么做?

Day 1:访谈师傅(直属领导)。核心是让其帮你构建初步业务认知(比如业务角色有哪些,谁是关键角色,它们的关键指标是什么,关键问题是什么等)

Day 2:访谈一线同事(如实施/客户成功)。让师傅推荐2位“最懂客户”的同事,追问:客户吐槽最多的功能是什么?哪个角色最常提需求?(如HR总监要报表,专员要提效)

Day 3:访谈客户(1-2家)。让一线同事推荐“配合度高”的客户,以“需求调研”名义沟通:您用我们产品解决什么问题?目前主要有哪些关键问题?

避坑指南:

- 每次访谈前,必须准备问题清单,并从需求池熟悉调研客户的关键需求场景;

- 每次访谈时间建议1小时左右;

- 建议使用讯飞听见/AI录音笔等工具录音,它们可自动转文字,重点标红;

- 访谈后1小时内整理笔记,建议使用在线文档(如钉钉/飞书文档等)。

第三步:流程拼图——3天画出业务全貌

核心思路:用输出倒逼输入的学习方式,最终用用户体验地图和业务流程图等方式,串联起角色、指标/目标、痛点,让业务“可视化”。

怎么做?

Day 1:业务概要

结合业务、竞品等信息,对业务阶段、模式、指标等关键要素进行思考、提取,完成可视化的业务概要输出。

Day 2:用户体验地图

结合调研情况,聚焦1-2个关键角色,梳理完整角色的用户体验地图:角色阶段、角色指标、角色行为、角色痛点以及目前关键痛点等。

Day 3:角色流程图

聚焦关键角色,把它们的业务流程完整绘制出来,关键是清晰表达其业务流转。

避坑指南:

- 不要怕错。新人对业务、工具等认知有限,要敢于输出,不怕出错,尤其是追求专业性而迟迟不敢下手;

- 别追求完美。先画主干流程,再画分支;

- 持续迭代。完成后,可与访谈人进行二次确认,既是访谈反馈,又是学习纠错的机会。

终极心法:业务认知是动态过程

业务认知不是终点,而是产品人终身修炼的起点;业务也不是一成不变的教科书,而是持续演进的动态过程。

今天你对业务的认知、画出的地图,三个月后可能就需要更新。保持好奇心,多问“为什么”,多和业务方泡在一起,你的“业务嗅觉”会越来越敏锐。

这7天,你用六大维度(业务模式、阶段、角色、指标、壁垒、生态)构建了认知骨架,但真正的挑战才刚刚开始:

- 当市场突变时,你能否用「业务阶段」维度预判趋势?

- 当客户抱怨时,你能否用「角色链」思维定位症结?

- 当竞品出招时,你能否用「壁垒」分析反制策略?

最后记住一句话:业务是1,产品是0,好比地基与楼的关系,没有地基,何来大楼?

从“看不懂”到“能对话”,再到“能提出见解”,这就是产品经理的成长路径。业务这栋“楼”的根扎得越深,你设计的“0”才能成为百年高楼,真正创造价值。

本文由人人都是产品经理作者【产品方法论集散地】,微信公众号:【产品方法论集散地】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。