本文深入探讨了GTM人才的能力模型、思维特质和实战素养,帮助企业理解如何寻找和培养能够推动增长的“战略操盘手”。从市场洞察力到产品理解力,再到组织协同力,优秀的GTM人才不仅需要具备多方面的能力,还需要具备独特的思维特质和实战经验。

在上一篇文章中90%的企业做不好GTM,是因为没想明白这件事:到底应该由谁主导?,我们探讨了GTM该由谁主导的问题。笔者的结论是:没有固定的“标准答案”,关键在于“谁更适合”。无论是市场部、产品部,还是独立的GTM团队,最终目标都是打通从产品到市场的全链路,帮助企业实现可持续增长。但无论组织架构如何设计,人,始终是决定GTM成败的核心变量。

因此,很多企业都想知道:“我们想做好GTM,到底该找什么样的人才?”

这不仅是招聘问题,更是战略定位问题。

一个优秀的GTM负责人,绝不是简单的“策划执行者”或“项目协调员”,而是一位兼具战略视野与落地能力的“增长操盘手”。他/她需要在不确定性中构建路径,在复杂性中推动协同,在压力下交付结果。

那么,究竟什么样的人才能胜任这一关键角色?

我们可以从三个维度来拆解:“能力模型、思维特质与实战素养”。

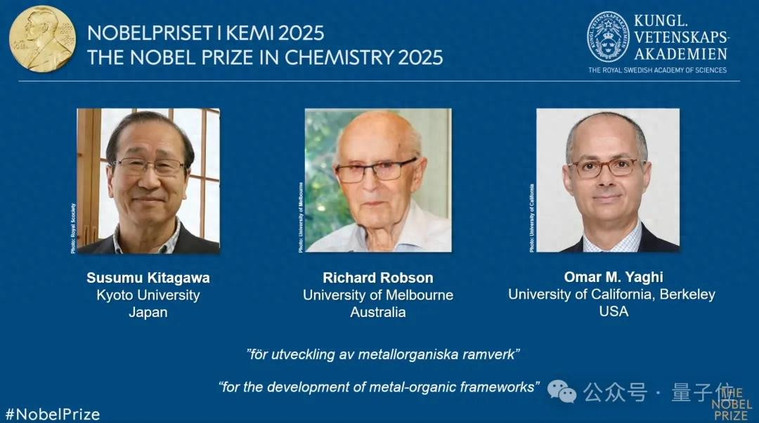

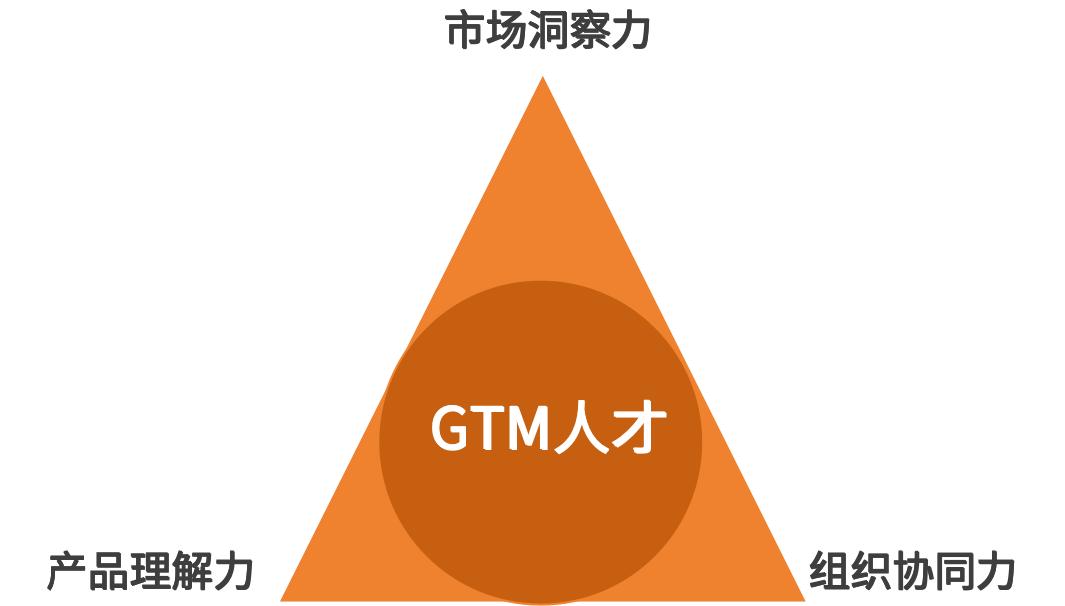

一、能力模型:三位一体的“铁三角”

一个真正能打赢GTM战役的人才,必须具备以下三大核心能力,缺一不可。

图:GTM人才三位一体“铁三角”能力模型

1.市场洞察力:听得见炮火,看得见趋势

GTM的本质是“把对的产品,在对的时间,用对的方式,推给对的人”。这就要求GTM负责人必须能够深刻理解市场和用户。

- 能通过数据、访谈、竞品分析,精准描绘用户画像;

- 能识别市场空白点、痛点和情绪拐点;

- 能预判行业趋势、渠道变迁和消费者行为迁移;

- 懂品牌、懂传播、懂流量获取逻辑,尤其擅长内容策略与声量引爆。

只有这样,GTM工作才能在产品尚未上线前,就规划出“第一波种子用户从哪里来”、“如何制造早期口碑”、“哪个渠道ROI最高”,而且其影响不止于执行层面,而是能从战略高度反向影响产品定位。

2.产品理解力:不只是懂功能,更要懂价值

GTM不是空中楼阁,它必须根植于产品本身的价值主张。如果GTM负责人看不懂产品逻辑、技术边界和用户体验路径,就无法讲清楚“为什么用户要买你”。

- 能快速理解产品架构、核心功能与差异化优势;

- 能将复杂的技术语言转化为用户可感知的“价值故事”;

- 懂A/B测试、漏斗优化、行为埋点等数据工具;

- 理解PLG(Product-LedGrowth)、SLG(Sales-LedGrowth)等不同增长模式的设计逻辑。

这样GTM负责人既有逻辑思维,又能共情用户,能和产品经理坐在一起讨论“这个功能要不要先上线”、“引导流程怎么改才能提升激活率”等问题,甚至参与产品命名和定价策略,从而更好地将产品与市场建立链接。

3.组织协同力:做跨部门的“翻译官”与“推土机”

GTM从来不是单兵作战。它涉及产品、市场、销售、客户成功、技术支持等多个部门,每个部门都有自己的KPI和节奏,因此GTM负责人必须是“最强的连接者”,成为一个跨部门的“翻译官”与“推土机”。

- 能用销售听得懂的语言解释市场策略;

- 能用客户成功反馈倒逼产品迭代;

- 能协调资源、打破壁垒、推动共识;

- 在没有直接汇报关系的情况下,依然能驱动项目前进。

这样的GTM负责人才能在周会上让产品经理点头、让销售总监接单、让市场团队配合节奏,真正做到“牵一发而动全身”。这种能力无法速成,往往来自长期跨部门协作的经验积累,甚至是“踩过坑”后的政治智慧。

二、思维特质:五种底层思维决定上限

除了硬技能,真正优秀的GTM人才还具备一些独特的思维特质。

1.第一性原理思维:穿透表象,回归本质

他们不会照搬“别人怎么做”,而是不断追问:

- 我们的产品到底解决什么问题?

- 用户为什么愿意付费?

- 当前策略是否在逼近最优解?

这种思维方式让他们能在混乱中抓住主线,避免陷入“为了做活动而做活动”的陷阱。

2.系统性思维:看见全局,掌控节奏

GTM是一场多线程战役,优秀人才能构建清晰的“作战地图”:

- 哪些环节是瓶颈?

- 哪些资源可以复用?

- 如何设置里程碑和检查点?

他们不会只盯着发布当天的声量,而是关注从认知→兴趣→试用→转化→留存→推荐的完整链路。

3.实验性思维:小步快跑,数据驱动

他们不相信“一次完美的计划”,而是坚持“最小可行性验证”:

- 先跑MVP测试市场反应;

- 快速迭代话术、渠道、定价;

- 用数据说话,而非主观判断。

这种思维让他们敢于试错,也善于止损。

4.客户中心思维:始终站在用户那一端

他们不会自说自话地宣传“我们有多牛”,而是思考:

- 用户真正关心的是什么?

- 我的信息是否解决了他们的疑虑?

- 购买路径是否足够顺畅?

他们是公司内部最坚定的“用户代言人”。

5.结果导向思维:对增长负责,而不仅仅是过程

他们关注的不是“做了多少场活动”,而是“带来了多少有效线索”“提升了多少LTV”“降低了多久回本周期”。

他们愿意为结果承担压力,也能在失败后迅速复盘调整。

三、实战素养:从简历看不出的“隐形能力”

在实际招聘中,很多候选人看似履历光鲜,却难以胜任GTM工作。真正靠谱的人才,往往具备以下“隐性能力”:

- 结果导向:不沉迷于“声量、曝光量”等表面数据,而是聚焦“转化、留存、LTV(客户终身价值)”等核心结果;

- 快速学习:无论是进入新市场、推出新产品,还是应对新竞争,都能快速理解新规则,在短时间内成为“半个专家”;

- 抗压能力:面对突发状况(如产品延期、渠道失效)能快速调整方案,不推诿、不崩溃;

- 沟通效率:能用一页PPT讲清复杂策略,会议不拖沓,邮件有结论。

- 资源杠杆意识:懂得借力打力,善用合作伙伴、内部资源、免费流量放大效果;

- 商业敏感度:关注毛利率、CAC、LTV、NDR等关键指标,理解GTM对财务模型的影响。

四、企业该如何寻找和培养优秀的GTM人才?

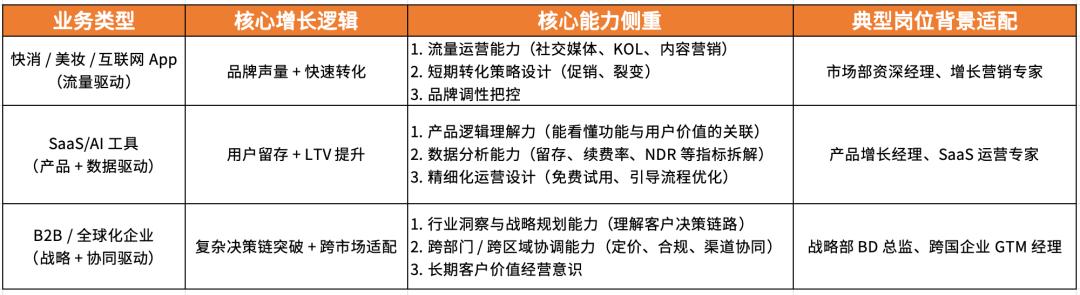

除了通用的 “能力与特质”,企业在选拔 GTM 负责人时,还需结合自身业务类型、发展阶段 “按需匹配”—— 不存在 “万能的 GTM 人才”,只有 “适合的 GTM 人才”。

- 在启动招聘前,企业需先回答3个问题:

- 我们的业务靠什么驱动增长?

- GTM的核心目标是“拉新破圈”还是“留存提效”?

需要协调哪些部门资源?

然后,再根据答案来 据此确定人才的能力优先级,避免 进入 “盲目招‘全能型’,却 仍无法 适配业务 ” 的 误区和困境 。

结合上期文章,企业不同业务场景下的 GTM 人才能力侧重,可参考下表:

图:不同业务场景下的GTM人才能力侧重

在确定了要找什么的人才后,企业在招聘过程中应着重留意以下几点。

1. 不要只看Title,要看经历背后的逻辑

不要迷信“前大厂GTM总监”,而要问他:“你主导的那次发布,是怎么测算目标市场的规模的?”、“如果销售不配合,你怎么解决?”,从而了解其工作经历中对GTM的理解和操盘逻辑,记得要重点考察其决策依据、协作方式和复盘方法。

2. 内部培养>外部空降

最理想的GTM负责人,往往是在公司内部成长起来的复合型人才:既懂产品,又懂市场,还经历过几次关键战役,为此业务部门可以和人事部门协同制定内部培养机制,通过轮岗、专项项目、增长小组等方式提前储备GTM人才。

3.给权、给责、给激励

企业必须给GTM负责人授予足够的决策参与权和资源调配权,这样才能令其其以结果为导向、协调统筹所掌握的资源来推动GTM工作,特别注意:绩效考核应与整体业务结果挂钩,而非单一部门指标;建立“GTM责任制”,让其真正对增长结果负责。

结语

GTM人才,是未来企业的“稀缺战略资产”。

我们正处在一个产品迭代加速、用户注意力碎片化、竞争日益白热化的时代,企业单纯靠“砸钱投流”或“闭门造车”已难以为继。

企业需要的不再是只会写PRD的产品经理,也不是只会办发布会的市场经历,而是需要能够打通“产品-市场-销售-客户”全链路的GTM人才,以其作为战略操盘手来推动业务走向成功。

这样的人才,不是简单地“招聘”出来的,而是在正确的机制下“长”出来的,企业若想真正把GTM从“临时项目”升级为“增长引擎”,就必须:理清主导部门、找对关键人才、搭建协同机制、建立长效机制。

未来的赢家,属于那些能把GTM变成“组织能力”的企业,这一切的起点,就是——找到那个既能仰望星空,又能脚踏实地的GTM操盘手。

作者|陈克思

本文由人人都是产品经理作者【品牌市场相对论】,微信公众号:【品牌市场相对论】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。