今年夏天,北大张铭教授团队与DeepSeek合作的原生稀疏注意力模型(NSA),一举拿下ACL2025最佳论文。

但这只是故事的开头。

在这间实验室里,学生有人写下顶会大奖论文,有人创办了安克创新、天眼查这样的公司,甚至连高中生都能卷进来拿「小诺贝尔奖」。

一间实验室,为什么能不断诞生「顶会+创业」的双重传奇?

要解开这个答案,还得从张铭团队的科研荣誉说起。

十年两次「Best Paper」

同一间实验室的传奇

在科研圈,能在世界顶会上拿下一次最佳论文已属不易,而北大张铭教授的团队,却在十年间两度封神。

2014年,他们在机器学习顶会ICML上获得当年的唯一Best Paper——这是中国大陆学者的首次突破。

这篇论文揭示了主题模型的极限性能,被引用至今逾四百次,成为奠基性的工作。

十年后,故事再次上演。

2025年,团队与DeepSeek合作提出的NSA模型,在长文本处理上实现了最高11倍加速,最终斩获ACL2025最佳论文。

一作袁境阳是张老师指导的2022级硕士研究生,2025年秋季学期刚转为博士研究生,他目前已有3篇CCF-A一作、1篇CCF-B一作论文,论文总被引6100余次。

这个成果让大模型「跑得更快」,同时还能保持甚至提升相关下游任务的效果,一经推出就迅速被多家大厂复现和应用。

从ICML到ACL,从理论突破到大模型底层革新,同一间实验室产出了两代国际顶会硬核最佳论文。

而更精彩的是,这股势能并未止步于学术奖杯,而是被学生们带到了创业赛道。

创业黄埔军校

从论文到百亿市值

说到ICML2014的那篇唯一Best Paper,就不得不提到一作作者唐建,他是张铭老师的博士研究生。

2014年,他作为一作拿下了ICML唯一Best Paper,这是中国大陆学者首次在该顶会上获此殊荣。

他领衔的论文《LINE: Large-scale Information Network Embedding》是机器学习领域著名的基准模型,目前单篇被引7000余次。

如今,他已是图灵奖获得者、AI之父Yoshua Bengio教授创立的加拿大魁北克生人工智能研究中心(Mila)终身教授,同时还是百奥几何(BioGeometry) 的创始人,专注于AI for Science 在生物制药和蛋白质领域的落地,在学术与产业之间游刃有余。

而唐建并非特例。张铭教授的实验室,已经走出了一大批兼具科研与创业能力的学生。

ICML 2014唯一Best Paper:《Understanding the Limiting Factors of Topic Modeling via Posterior Contraction Analysis》

安克创新创始人阳萌,从大二起就在组里做科研。

在张老师指导下,获得北大信息科学技术学院首届「十佳」本科毕业论文奖。

后来一路在UT-Austin拿到硕士学位,最终在消费电子领域闯出一片天,如今身价已达数百亿。

2023年,北大-安克大模型联合实验室成立,张铭任实验室主任,阳萌任实验室副主任。

天眼查创始人柳超,曾是河南高考状元,本科进入张铭教授的课题组。

他于UIUC博士毕业几年之后选择下海创业,如今他的产品天眼查已经成为无数商业人企业查询的必备工具。

Alluxio(前身Tachyon)创始人李浩源,在张老师组完成的本科毕业论文被首届RecSys录用,目前单篇被引超过700次。

他在伯克利读博期间融资750万美元,把分布式存储的研究做成了全球知名的基础设施公司。

还有郑泽宇,也在张老师指导下获得北大信息科学技术学院「十佳」本科毕业论文奖。

拿到CMU硕士学位后数年,他创办的公司知衣科技年营收已突破十亿人民币,登上了36 under 36青年创业者名册。

张铭教授本人同样是一张「硬核名片」。

她是北京大学计算机学院二级教授、博士生导师,Google Scholar被引超过2.3万次,H指数58;

连续入选「全球2000位最具影响力AI学者」,先后在ICML、ACL、WWW、ICDM等顶会上多次获奖。

在教育领域,她是中国计算机学会CCF杰出教育奖获得者,主编的《数据结构与算法》入选国家级规划教材,还主持过国家精品课程和一流本科课程。

在张铭教授看来,科研与创业是一体两面。她反复强调:

科研突破就是「尖顶破天」,创业也需要同样的逻辑。科研思维的系统训练,就是要敢为人先,做从0到1的突破。

张铭教授的科研理念:「尖顶破天」(示意图引自互联网)

这种理念,让实验室里的学生敢于在学术和产业之间来回穿梭。

于是,走出论文奖杯的他们,也走向了创业江湖。

而更让人意想不到的是,这种培养链条,并不只发生在大学和研究生阶段。

张铭教授甚至把科研,带进了高中生的课堂。

小诺贝尔奖的背后

中学生都开始卷科研

如果说本科生进实验室已经够卷,那么张铭教授把科研带进高中的操作,更是让人意想不到。

她长期参与中国科协「英才计划」,带领中学生进组开组会、参与项目,甚至一作发论文。

教授在演讲里也介绍了她新收的学生:

今天也有一名高一的同学在参加,是今年后备人才计划的学生。

我是十多年的英才、拔尖、后备等中学生科研计划的导师,也培养了很多学生。

这些少年不只是旁听,而是真正在实验室里参与研究、发表论文。

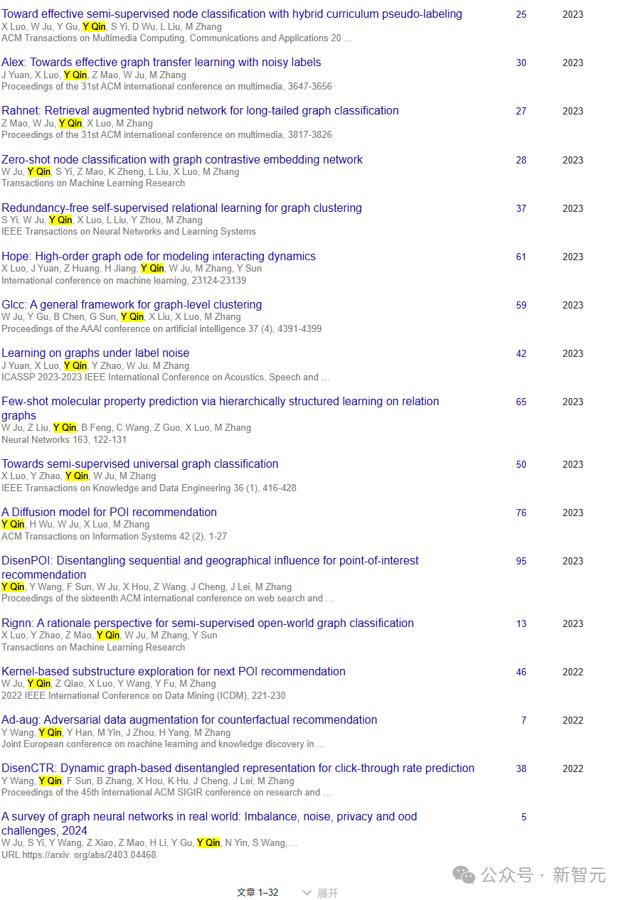

比如覃义方,从2017年就以「中科协英才计划」学员身份进入张铭教授的课题组,2019年考入北大后一直留在实验室做研究。

教授毫不吝啬对他的夸奖:

他的一作论文非常多,大四的时候就有两篇CCF A类一作。目前刚进入博士三年级,论文总被引超过1300次,完全够博士毕业的水准。

2023级博二学生覃义方论文(上下滑动查看)

还有孙工博,在读高中时就拿下国际科学与工程大奖(ISEF),这个奖被誉为「小诺贝尔奖」,过往获奖者中已有几十位诺贝尔奖得主。

张铭教授总结道:

有一些学生很早进到我们组,大一、大二,甚至高中阶段就进来了。

在她的培养路径下,科研真正被提前「点燃」,让未来的博士、创业者,甚至诺奖苗子,从少年时代就已上路。

科研思维+课程生态

从「尖顶破天」到系统培养

在张铭教授看来,科研不仅是写几篇论文,更是一种思维训练。

她在演讲中这样形容博士研究:

是在全球可能就是几个人在那突破,去刺破未知的空间,刺破那一个云雾缭绕的点,我们能够柳暗花明,发现一片新的天地。

这种「刺破未知」的勇气,她要求学生们既带要到科研里,也要带到创业里。

逻辑思维、批判性思维、不确定性判断,以及「敢为人先」的魄力,构成了实验室的底色。

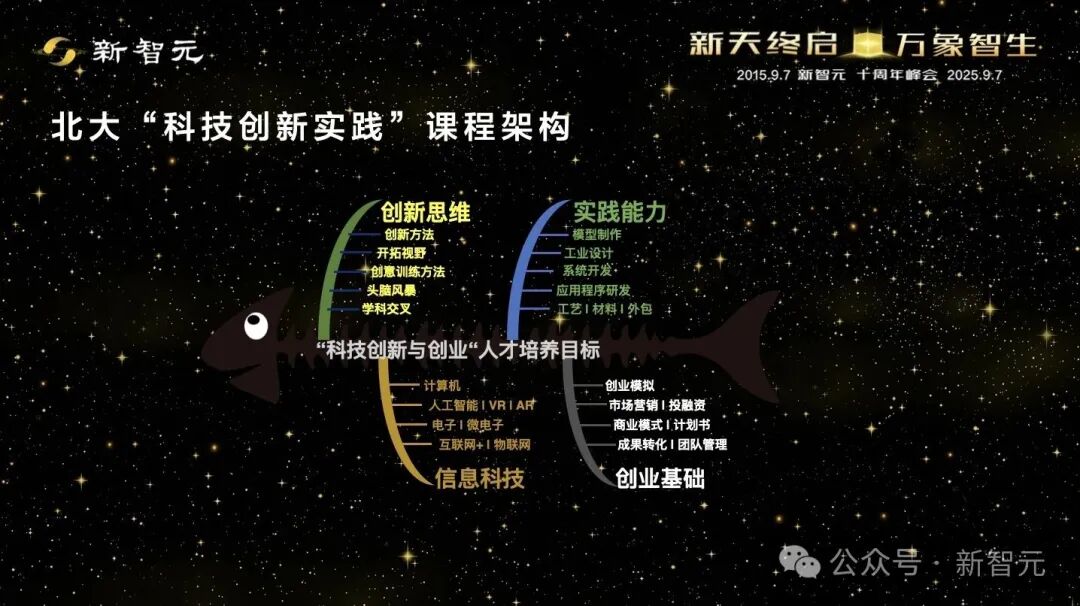

为了把这种理念推广到更多学生,她还主持了一门坚持了十多年的《科技创新与创业》课程。

这门课最早是北大84级校友毕业20周年时,张铭教授跟她84级计算机系同学们的捐赠项目,如今已发展为系统化的人才培养生态:既有技术讲座,也有创新思维训练,还有创业实践与领导力培养。

张铭教授常说:

课程的目标是「让学生用科研的思想去做创新创业」,哪怕只是一次模拟融资或商业计划书的练习,都要像科研一样追求从0到1的突破。

从实验室到课堂,她不断强调科研思维的迁移价值——科研与创业,最终殊途同归。

从ICML到ACL,从论文到创业,再到把科研延伸进中学课堂,张铭教授和她的团队,走出了一条独特的人才培养路径。

这里既能诞生改变大模型底层架构的论文,也能孵化出身价数百亿的创业公司,更能点燃少年心里的科研火种。

她常说,科研突破就是「尖顶破天」,创业同样如此。

于是,这间实验室既是学术前沿的尖刀部队,也是未来企业家的练兵场。

一代代学生,从这里出发,走向论文、走向创业、走向更远的未知。

或许,下一个改变世界的想法,已经在这间实验室悄悄发芽。