在当今复杂多变的商业环境中,企业决策的科学性和有效性至关重要。然而,许多企业在决策时仍依赖于“拍脑袋”的方式,缺乏系统的数据分析支持。这篇文章将为你介绍一个教科书级别的决策模型,帮助你从海量数据中提炼出关键信息,制定出科学合理的决策方案。

数据分析要支持决策!这个道理人人都知道,可实操起来,该怎么从一堆数字里,得出有用的决策信息?今天介绍一个教科书级模型,同学记得点赞收藏,对照着操作哦。

一、决策背景

背景部分,讲清楚:为什么需要做决策。不要执着于每一个1%的波动都去汇报,太多高了低了只会污染领导们的视线,选择重要问题,列出决策范围,比如:

1、收入持续不达标,利润没保障

2、收入达标但销售费用消耗太多

3、收入达标但库存增长过快

4、上游成本太高导致毛利快速下降

5、整体收入达标但新品后续乏力

……

总之,围绕:收入,成本,费用,应收,库存,现金流六大经营指标,把最关键的问题列出来,作为决策的背景。后续决策,围绕问题展开。如果诊断经营数据,之前已经分享很多,这里不做赘述。

二、决策目标

决策目标,要量化说明:本次决策目标,拟解决XX问题,数据指标提升到XX水平。比如:

1、本次拟解决收入不达标问题,在2个月内实现单月达标

2、本次拟解决库存问题,在3个月降低周转天数30天

3、本次拟解决费用投产比问题,在1个月内提升投放ROI 1:5以上

注意!这里用的是问题+指标的描述方式。

这是个好习惯,经常有业务部门人拿着方案兴冲冲汇报,结果遭遇领导们灵魂拷问:这个有意义吗?这个是重点问题吗?这个做到了又怎样?清晰问题,保证我们讨论的是重点问题;量化指标,定好衡量标准,避免事后评估不知道咋下结论。

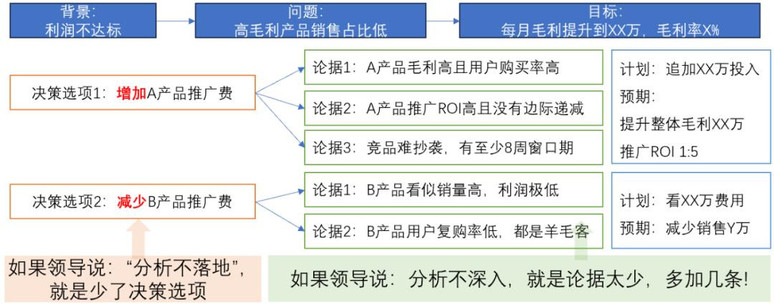

三、决策选项

这个环节,是数据、财务、总经办的同学最怕的!经常大呼:“我不是业务,我要怎么提方案???” 大家注意!并不是所有的方案都得凭空捏出来。

常见的决策选项有5种:

第一种:为节省费用/提升ROI,直接砍掉某个表现特别差的产品/渠道

第二种:为了增加收入,对某个ROI高/增长快的产品/渠道追加投入

第三种:经过深入分析,发现问题来自偶发个案,所以不建议轻举妄动

这三类增/减/平的建议,可以直接基于数据提,不需要业务参与。在方案中附上直接结论的证据即可,只要分析的足够深入,论据够多,领导们就可以下判断(如下图)。

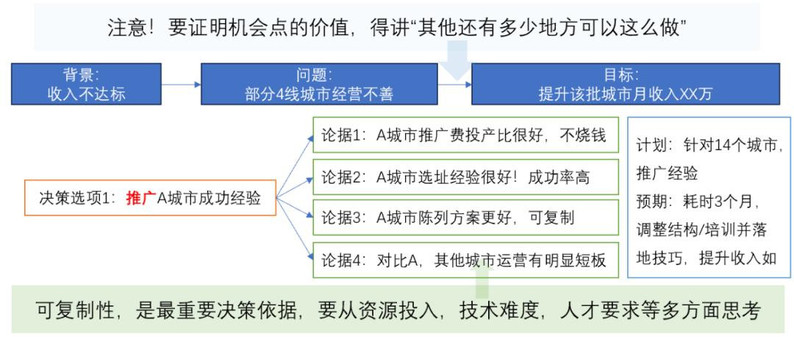

第四种:经分析,发现了一个好的业务标杆,可以推广/发现了一个问题巨大的环节,有待改进。此时的决策选项就是:是否作为下阶段工作内容,由业务跟进。此时可以不列具体事项,只要领导们拍板决定推广/跟进,那么后续再拉业务出具体方案。

比如:发现一个4线城市经营的非常好,且深入分析后,发现有较高可复制性,那么此时可以提决策选项卡如下:

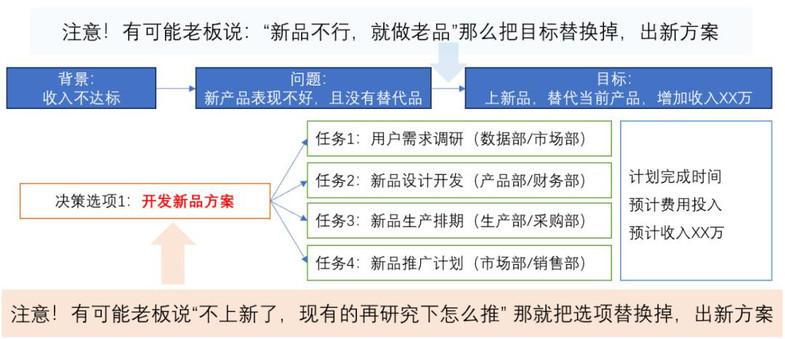

第五种:问题很大,且目前也没有好的标杆,此时才得指望业务出方案。在待决策选项里,列清楚:

1、需要多久,得到方案

2、需要谁参与,制定方案

3、需要多少费用,支持方案

比如今年新产品表现不好,需要上一个更新版挽回市场口碑,但是目前仍无具体方案。那么此时,可以先给一个工作计划(如下图),讲清楚负责人、时间、费用、优化方向。

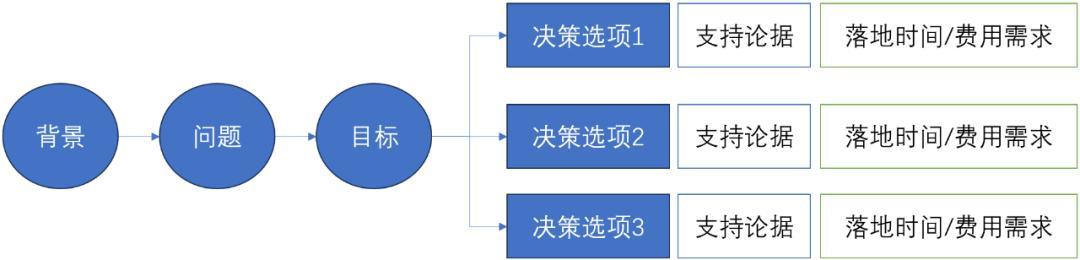

四、决策模型

经过以上三步,我们可以列出决策模型如下图:

此时,领导们可以进行判断,常见的判断有:

1、问题不重要,暂不讨论

2、问题重要,但目标太高/太低,调整目标

3、目标合适,但现有方案论证不充分,待加强

4、目标合适,新方案要尽快拿出来

5、目标合适,方案合适,看效果

如果选1,那么决策结束,该问题不再讨论。如果选2~5,那么就要建立跟进事件薄,监控问题指标与落地进度。如果问题指标突然消失(比如大环境突然好了!)或者策略落地后仍不能改善指标,那么就要发起一个新的决策。这样就形成了闭环。

本文由人人都是产品经理作者【接地气的陈老师】,微信公众号:【接地气的陈老师】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。