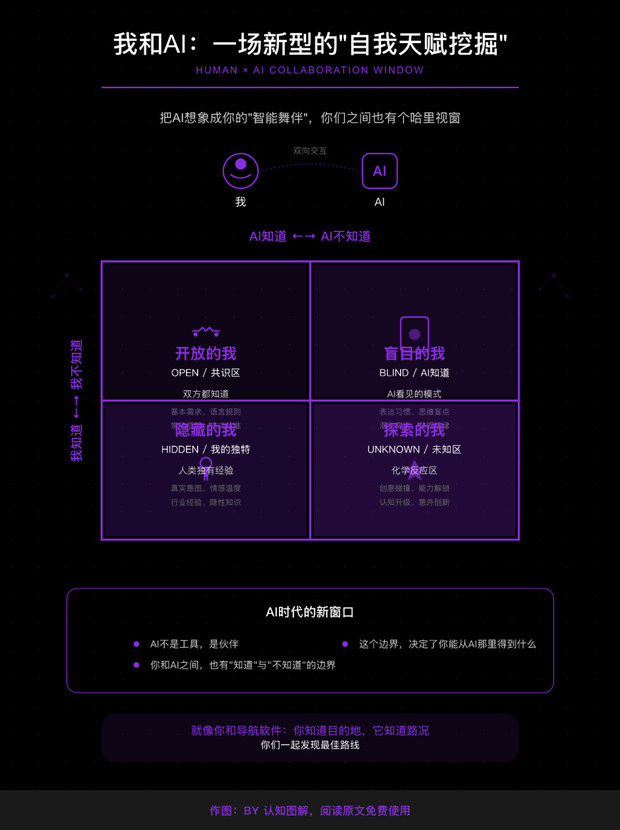

今天,我想用一个心理学工具——哈里视窗,

(溯源提出者,李继刚)

带大家看透你和AI之间的关系。看完之后,你会发现:

「原来,限制AI能力的,不是技术,而是我们自己。」

【第2页:目录】演讲逐字稿

今天的分享,我设计了7个部分。

7个独立的知识点。一个完整的"觉醒过程"。

第一步,我们先认识"哈里视窗"——这是1955年两个心理学家发明的工具,到今天还在用。为什么?因为它太准了。

第二步,我们把这个窗户,安在你和AI之间。

你会发现,原来你们之间,也有个"四格窗户"。

接下来的四步,我们一格一格地打开这扇窗:

开放区:你们都知道的事

盲区:AI知道但你不知道的事

隐藏区:你知道但AI不知道的事

未知区:谁都不知道的可能性

最后一步,是整场分享的核心:「我越强,AI越强。」

听完今天的分享,重新打开AI,用全新的方式和它对话。

【哈里视窗】

1955年,两位美国心理学家,乔瑟夫和哈里,做了一个实验。

他们把20个陌生人关在一个房间里,让他们互相认识。结果发现了一个规律——「每个人身上,都有四个"自己"。」

「[指着第一格]」

第一个自己,叫"开放的我"。

比如,我叫周知,我是做商业分析的。这些信息,我知道,你们也知道。这是我们能正常交流的基础。没有这个,我们连话都说不到一起。

「[指着第二格]」

第二个自己,叫"盲目的我"。

上个月,我去参加一个饭局。散场时,朋友悄悄拉住我:"你知道吗?你说话的时候,总爱说"基本上"这三个字。"

我愣了。真的吗?回去看自己的演讲视频,天哪,10分钟里说了23次"基本上"。

「这就是盲区——别人看得清清楚楚,你自己却浑然不知。」

「[指着第三格]」

第三个自己,叫"隐藏的我"。

比如,我银行卡密码是多少,我昨晚做了什么梦,我最害怕什么。这些只有我知道,你们不知道。

根据2025年6月的数据,很多ChatGPT用户反映,同样的问题,提问方式不同,AI的表现天差地别。为什么?「因为你隐藏了太多信息。」

「[指着第四格,]」

第四个自己,最神奇——"未知的我"。

2019年,有个设计师突发奇想,用AI生成了一幅画,卖了43万美元。在那之前,他自己都不知道,原来AI能帮他成为艺术家。

「这就是未知区——埋藏着你都不知道的潜能。」

认识自己,所有的开始。

70年前的心理学工具告诉我们:你以为你了解自己,其实你只了解四分之一。「当你连自己都不完全了解的时候,你怎么可能让AI完全理解你?」

【我和AI】

现在,让我们把这个窗户,装在你和AI之间。

我先问大家一个问题:你觉得AI是什么?

有人说是工具。有人说是助手。2025年的年轻人生活方式报告显示,"AI接管"已经成为新趋势。

但我要告诉你——

「AI不是工具,是你的"智能镜子"。」

「[请你拿出手机,打开导航软件]」

看,这是高德地图。

你知道目的地在哪(这是你的隐藏区)。 它知道实时路况(这是你的盲区)。 你们共同知道当前位置(这是开放区)。 而最佳路线?(这是你们一起探索的未知区)。

「[放下手机]」

15年前,我们用纸质地图。你得自己看路标,自己算距离,自己猜路况。累不累?累。但没办法,因为地图不会"思考"。

今天的导航为什么好用?因为它不只是地图,

「它是一个懂路况、会计算、能预测的"伙伴"。」

AI也一样。

2025年6月的研究表明,设定具体身份后,AI的输出质量能提升60%以上。

比如你说:"帮我写个报告"——这是把AI当打字员。 但如果你说:"你是一位有10年经验的市场分析师,用专业但通俗的语言,为董事会写一份3页的行业报告"——这是把AI当伙伴。

看这个图。左边的圈是你,右边的圈是AI。

重叠的部分越大,你们的"共识"越多,合作越默契。 重叠的部分越小,你们就像两个说不同语言的人,鸡同鸭讲。

「那怎么扩大重叠区?」

答案就藏在接下来的四个窗格里。我们一个一个打开。

有人可能会问,周知,你说了半天理论,能不能来点实在的?

别急。马上,我就要教你一套方法,让你5分钟内,把AI的能力提升10倍。

但在那之前,你必须先理解这个"窗户"。因为——

「不懂原理的技巧,都是花拳绣腿。懂了原理的技巧,才是降龙十八掌。」

【开放的我】

好,现在让我们打开第一扇窗——"开放的我"。

这是你和AI都知道的部分。听起来简单,但大多数的人,在这一步就输了。

我给大家看个真实案例。上个月,我的一个朋友发微信给我:

"周知,DeepSeek不行啊。我让它帮我写个方案,写得跟小学生作文一样。"

我说,你怎么问的?

他说:"帮我写个营销方案。"

各位,如果你是AI,你怎么写?

营销什么产品?卖给谁?预算多少?目标是什么?渠道在哪里?

你什么都没说,AI只能瞎猜。

看,这是两种问法的对比:

「问法一:」 "帮我写个营销方案"「DeepSeek回答:」 [生成一堆空洞的框架]

「问法二:」 "你是一位有10年经验的新消费品牌营销总监。我们是一家刚成立的咖啡品牌,目标用户是25-35岁的都市白领,月预算5万,需要在3个月内在上海打开知名度。请设计一个落地方案,包含具体的执行步骤和预期ROI。"

看到区别了吗?2025年6月的研究显示,给AI设定具体身份后,输出质量能提升60%以上。

「为什么?因为你把"共识"建立起来了。」

我总结了一个公式,叫"CLEAR框架":

「C」ontext(背景):我在做什么

「L」imit(限制):有什么约束

「E」xample(示例):给个参考

「A」udience(受众):给谁看的

「R」esult(结果):要什么效果

2025年8月,DeepSeek日活已超2000万,但真正会用的,不到10%。

来,现在大家拿出手机,打开你常用的AI。

我给你们一个任务:让AI帮你写一份"请假条"。

第一次,你就说:"帮我写个请假条"。

第二次,你用CLEAR框架:"Context:我是销售部员工;Limit:100字以内;Example:正式商务风格;Audience:给严格的老板;Result:既要真诚又要专业。"

写完的举手我看看。对比一下两个版本,是不是天差地别?

这就是"开放区"的力量——「你说得越清楚,AI理解得越准确。」

关注我,下期继续。