从数字化到大数据再到AI,每一波技术热潮的本质,其实都是围绕生产力的提升。这篇文章将以零售快消行业的真实案例为引子,带你从技术热度抽离,重新定位AI的使用价值。

上周参加了CDIE零售快消数字化创新峰会,听了好几家名企的AI案例分析,包括P&G宝洁、美宜佳、健合集团。我最大的感受是,互联网这么多年的变迁,从数字化到大数据到AI,围绕的核心都依然是生产力的提升,只不过是通过不同手段去达到而已。

向上抽象一层去看,人类文明跨时代变迁,本质上不都是技术和生产力的提升吗?

从远古石器时代,到蒸汽时代、电力时代、数字化时代,再到现在的AI时代,都是基于新技术的出现及普及,生产力得以巨幅提升,从而推动人类生活方式和社会制度的发生巨变甚至质变,并沉淀出一个时代的文明。

这么看来,AI时代确实不可阻挡,毕竟能大大提升我们的生产力,并释放出人力来探索下一个推动文明变革的新技术。我们确实应该拥抱AI,思考我们的日常工作有哪些是可以通过AI来提升效率,但前提一定是客观理性地看待AI定位,看待AI与我们的关系,而非一味魔化AI的能力。

01 深刻理解业务场景,才能用好AI

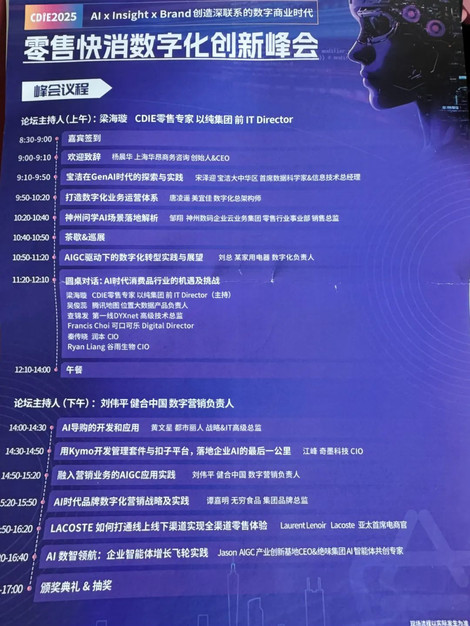

*CDIE峰会全议程

上图就是全天峰会的完整流程,除去那些以「卖货」为目的的分享,我觉得宝洁、美宜佳以及健合集团分享的内核是最为实际客观的。

三家企业分别介绍了AI在他们企业内的应用案例,无一不是围绕业务流程展开的。他们核心理念都是:只有深入业务场景与流程中,才能发现真正的业务痛点,并将AI应用在解决痛点上,从而带来业务流程「质的优化」。

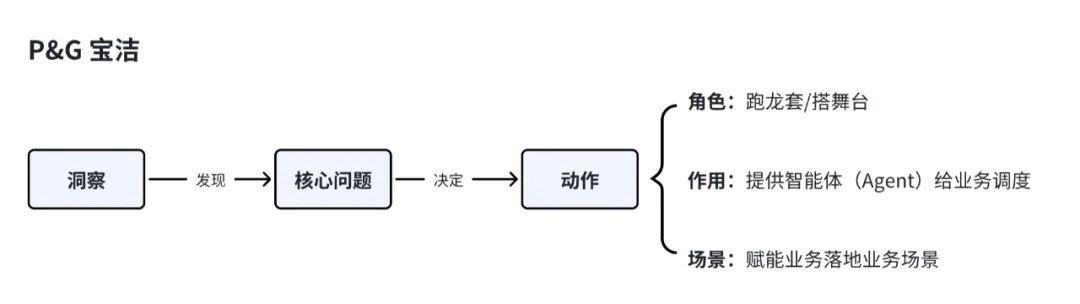

我总结出来这个图,是宝洁介绍的AI应用方法论。他们并没有用具体实例来拆解到底是怎么做的,而是抽象出来几个关键点:洞察、核心问题、动作。

用一句大白话来解读就是,「从业务中来,回归业务中去」。

所谓洞察,就是调研实际业务场景,这需要我们沉下心来理解业务都在做些什么,业务是如何流转的,业务流程的起点和终点分别是什么,这个流程的目标是什么。基于调研,我们才能发现业务现状和流程中出现的核心痛点。只有定位出真正的问题,我们才能采取有效的解决办法,点到点解决问题。而AI不外乎就是解决办法中的最新工具,基于海量数据及对应算法,形成能方便提供给业务调度的智能体,解决业务痛点问题。

不难看出,宝洁所强调的除了方法论,更重要是AI的定位,以及他们作为AI项目团队在公司的定位。用宝洁的话来说,这台戏的主角永远是业务,而他们只是「跑龙套」,跑龙套注定不是聚光灯下的中心人物,而是让一台戏更加丰满的「边角料」。这个角色的区分,亦注定了AI项目及团队自身是无法产生独立价值的。只有紧紧围绕业务,围绕业务效率的提升,才可能体现和发挥出其真正的价值。

宝洁也简单介绍了几个在企业内部应用的智能体:知识库智能体、创意生成智能体、数据智能体以及虚拟员工,从名字大概都能看出这些智能体是为了解决怎么样的业务问题。后面几家名企所介绍的应用场景跟宝洁的几乎无差,也差不多能推断出现阶段AI的应用范围了。

比如知识库智能体,我猜绝大多数在应用AI的企业,都会有这个业务场景,我所在的企业也不例外。知识库的场景我认为非常普遍,知识库智能体我觉得就是高级版的搜索工具——在海量的文档库里帮助你高效找到想要的答案。一家企业能顺利运作,依赖非常多部门的协作。而不同部门的工作流里会产生很多文档,包括记录业务规则、流程、数据资料等等。

以往,你想了解某个规则或公司的某项条款,你只能通过输入相关的关键字去找文档,找到可能藏着答案的文档之后,你还得一个个打开翻阅,看看哪个才是自己想要的答案。而使用知识库智能体就能节省很多中间步骤,只需要你会提问题就行了。AI通过意图识别,理解你的问题,猜测你想找的答案,然后自行去文档库和数据库里找。找到了可能解答你的问题的内容之后,再进行整理归纳,给出答案,节省你翻文档的时间。

至此,大家大概也看出前后流程的核心差别了吧?就是从「你自己找」,变成「AI帮你找」。

再套用个通俗点的画面——相信大家都很认同,老板们都很会提问题。而我们要解答老板的问题,就需要翻阅很多材料,确定基本事实,筛选相关数据,归纳总结要点,提炼成言简意赅又通俗易懂的答案。而知识库智能体,就是做了你平常花费大量时间做的工作,而你,成为了智能体的「老板」。

所以,知识库智能体本质就是解决你花费大量时间翻阅文档及数据的。你原本要花上半小时的事情,在智能体的帮助下,一两分钟内就能解决。这个场景我觉得非常实在,确实也是日常工作上的痛点,尤其是电商产品。

电商产品涉及很多规则,比如展示规则、购买逻辑、促销玩法、业务限制等等,叠加传统企业转型带来的系统历史债务,当你想知道「当初为什么这样设计」的时候,找文档就会变得无比费劲。如果有智能体能帮我解决找文档费时费劲的问题,当然是极好的。

于产品经理而言,这样的智能体更像一个「小助理」,能帮助我快速找到历史背景和逻辑,方便我更好基于历史现状来设计优化方向。不过别忘了前提条件,围绕业务出发。即使智能体再智能,如果知识库背后的内容并非围绕实际业务,那再智能也是徒劳。

02 AI只是工具,更重要的是建立闭环的运营体系

宝洁的分享我认为更多是奠定了认知的基调——如何理性、客观地看待和定位AI,而美宜佳的分享,我觉得是更全面地总结作为企业,如果要让AI在业务中发挥出最大效能,应该从点到线再到面,建立一个闭环的运营体系,才能让AI在这个闭环里拥有生生不息的生命力,持续地推动运作。

从图上可见,美宜佳更强调体系化地运营AI,且他们的核心观点是这个运营体系是在闭环中迭代:通过建立企业级的规则来规范员工的行为,由于有不同的行为产生了不同的事件,再由这一个个单点的事件催生出新的企业文化,最后基于新的企业文化再优化或者新建新的规则。

我非常认同需要建立体系化的思想以及框架去运营一个东西,无论AI也好,还是数字化产品,缺乏体系,这个产品就不会获得源源不断的生命力。

就像我所负责的电商平台,在初期都只是在做个「外壳」,也就是做电商前端页面的修修补补。业务来了一个新需求,我们的方案更多是在交互设计上花功夫。相关联的后端逻辑、上线后的运营都是缺失的。

渐渐地我发现,用户报障不断、系统故障频发,很多时候都是后端出问题导致。比如订单数据在多个系统流转,系统与系统间处理数据的逻辑、限制都不一样,哪个环节出了问题数据对不上,都会带来故障。比如表面上用户订单卡住了不发货,实际上可能仅仅是因为两个系统间的商品名称长度限制不一致,导致订单无法继续流转。如果一直只做页面这层皮,是永远没办法减少报障量的,用户体验自然也不会变好。

后来基于故障出发,慢慢我们发现电商的核心不外乎就是「货」,大部分故障的源头都出现在商品上,从商品到库存到订单,梳理清楚商品的逻辑才能关键。围绕商品逐渐往外扩,逐步还原出电商平台核心板块之间的关系与边界,形成一个闭环整体。往后我们不再单点解决表面问题,而是从整体视角定位到核心关键所在,关联关系有哪些,再形成具体解决方案。

经历了几个跨系统跨多个团队的项目之后我才发现,体系化的思维才是解决根本问题的关键。每个数字化产品都是自成体系,从打基础、优化迭代再到精细化运营,每一阶段都是数字化必经过程。

只可惜部门管理者并不认同体系化的思路,这些事件亦并未能形成文化便夭折。传统企业的固化思维难以打破,固守旧路,只做些表面功夫显得好像在拥抱改变,实际换汤不换药,大概是其数字化转型失败的根因吧。

03 知己知彼,立足现状才能用好AI

最后一个我印象很深的分享,是来自无穷食品。

无穷食品一上台就说自家公司的年营业额只有几个亿,远远比不上前面那些几十亿甚至几百亿的大企业。这也就意味着在AI投入非常有限,那么他们需要思考的是如何在有限的投入里做ROI最大化的事,让AI真的能帮助企业提高产能。

他们基于现状总结了需要提升的两大关键产能:决策产能和执行产能。用大白话来说就是,企业如何最快速度做决策,如何用最高效率把事情做完。

让老板们做选择题,前提是要提供足够的事实和数据,方便老板们理解当下他的选择有哪些,为什么要做这个选择,这个选择带来的影响是什么。相信作为牛马们的我们对这一套路绝对不陌生。很多时候,企业决策做得慢,光是讨论都花上一两周,很可能就错过了风口,后面很可能再也遇不到一样的时机了。

俗语有话:有些事现在不做,以后都不会做了。对于人来说是这个道理,对于企业来说更是,成败或许就在一念间。因此,快速有一个明确的决定就显得尤为重要。所谓要试错你都先得有个方向才能试,没有方向你连错是什么都不由得知。

因此,无穷食品认为AI就能在提高决策产能上使力。比如,实时且高效捕捉市面上同类公司的产品上新情报,才能更好结合自家产品研发和供应链的现状,定位出合适的上新频率。一来不至于跟不上市场的步伐,二来不盲目追高,定一个完全无法匹配的上新目标,让整个链条又疲惫又浪费资源。因此,有效利用AI工具去智能捕捉信息和数据,帮助企业快速做判断和决策,同时亦能省去全靠人力去收集和分析的耗时费力。

有了决策,剩下的就是执行。而执行,必须是从上至下贯彻和配合才能有个好结果的。我身边也看到过很多即使决策正确,最后还是弄得一地鸡毛的项目。这是因为决策只是个大方向,怎么达成这个目标是存在很多路径的。这其中,选择怎么样的路径,就依赖不同团队的理解。

不同人对同一件事,甚至同一句话都可能有不同的解读。当不同解读夹杂不同「小心思」时,这个路径就更是「又长又臭」了。很可能花了大力气都没办法与各相关方达成方案的共识,最后不欢而散。

对于执行产能的提升,无穷食品主要介绍了如何通过AI技术快速产出内容。他们做过实验——将AI生成视频与实拍视频进行投放,然后比对ROI。他们发现,比对出来的ROI几乎没差。以往花费大量人力财力去实拍视频,最终结果大多是亏钱的。而替换为AI生成视频,结果依然是亏的,亏得还差不太多。怎么都是亏,只不过AI生成视频几乎无需花费人力,轻轻敲入提示词就行了,因此从成本和效率角度来看,AI帮助释放了大量人力,大大提高了企业在内容生成这块的执行产能。

从基本事实看,确实AI能大大提升产能,但这是不是意味着我们就会像很多老板口中所说,「有了AI,你就会被替代」呢?

其实大可不必焦虑,这些都只不过是换着法子PUA员工的管理办法而已。无穷食品提及到一个观点,我认为是相对客观理性的——人与AI工具的关系应该是「相互补位」,而非「一对一取缔」。AI生成内容虽然快,但存在同质化严重,缺乏深度和温度等问题,这些暂时AI是没办法避免的。就像现在千篇一律的网红脸,看多了大家也腻了,网红脸的辨识度真的是非常低。反而让我们更怀念非网红年代的美女,比如骨相美人钟欣桐、张柏芝,每一张脸都很权威。

AI有所长,人更有所长。只有利用各自之所长,才能达成1+1大于2的效果。

我也经常看到部门营造出来的AI焦虑——一会是领导安排同事每天发AI资讯,一会是月会上说部门要All in AI,不拥抱就淘汰。这些都只不过是暴露了领导对AI的认知和能解决的问题存在认知偏差罢了。这也回到了一开始美宜佳的核心观点——体系的成功构建与闭环,取决于其企业文化。如果企业是灌输这种「绝对且盲目All in」的文化,大概亦只能端出「东打一下西捞一把」的产物,更别提形成体系化能运营的数字化产品了。

最后,这场峰会我觉得还是获益良多的。并不是它让我多深入地了解AI技术有多么神化,而是让我能从企业角度、商业角度摆正对AI的认知,这种认知让我有效避免陷入职场PUA,或困身于被特意制造的焦虑里面。

很多时候,当我们面对陌生的名词时,本能地感到焦虑。这是人之常情,人类本身就会对未知感到焦虑。但当我们通过客观事实建立起一定认知时,我们心里就有底了,自然也不会再焦虑。

所以,以后面对陌生东西时,我们第一件事是先建立认知。有了认知,我们才会有相对准确且客观的判断,才能避免成为商场门口的那个左右摇摆,连自我都无法掌控的「人形娃娃」。

不知道AI对你们工作上的影响是什么呢?欢迎评论区一起交流讨论吖~

作者:产品妹吖维C 公众号:冷群青

本文由 @产品妹吖维C 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务