GPT-5的发布引发了广泛讨论,但其背后的核心逻辑似乎并非单纯的性能提升或对AGI(通用人工智能)的追求。本文将深入剖析GPT-5发布的真相,探讨OpenAI为何将重点放在了“搞钱”而非单纯的AGI突破上。从性能优化、价格策略到用户体验的全面升级,GPT-5的发布不仅是技术的迭代,更是OpenAI在市场竞争中的一次战略布局。

看过这次发布会的朋友,估计都有一个感觉这次发布会有点混乱,图表标错、现场演示有 bug、早期版本还有各种怪毛病。

这其实暴露了OpenAI在信息传递上的“左右为难”:

既想给用户带来更顺滑的体验,又想制造一次震撼全场的亮相。但因为这次实在等得太久(还直接跳过了 GPT-4.5 的命名),最后只能一次性全端放出。

这种“拧巴”的状态,也是OpenAI一直以来面临的难题。这家估值 5000 亿美元的公司,背着两种截然不同的期待:

一边是 AGI叙事要持续突破,一边是 ChatGPT这个史上增长最快的消费级产品要稳住盘子。

GPT-5不可能同时满足这两种期待,于是OpenAI做出了选择:性能稳步、价格下探,优先巩固市场地位,即便因此引发对AI长期路径的争议。这很可能也是未来一段时间大模型行业的主旋律——慢性能,快产品。

随之带来的结果是,GPT-5聚焦在了一个更现实的问题:怎样让普通人和企业,真的用起来。比如,它有更低幻觉、更强的上下文能力,甚至不需要复杂的提示词,就能把一个模糊的想法,变成一个可用的产品。

看起来,比起追求AGI,用更好地产品搞钱,才是OpenAI当下更重要的事情。

01 好用、便宜,还够稳,这才是最强杀手锏

在X上,不少AI研究者对GPT-5的第一反应是——失望;但99%的ChatGPT用户,甚至一些平时批评OpenAI的人,这次都表示满意。

原因很简单:GPT-5的性能几乎全线最佳,价格却低到离谱。

先看能力。GPT-5并没有带来人们幻想的“指数级飞跃”,更像是一次稳定的小步快走。

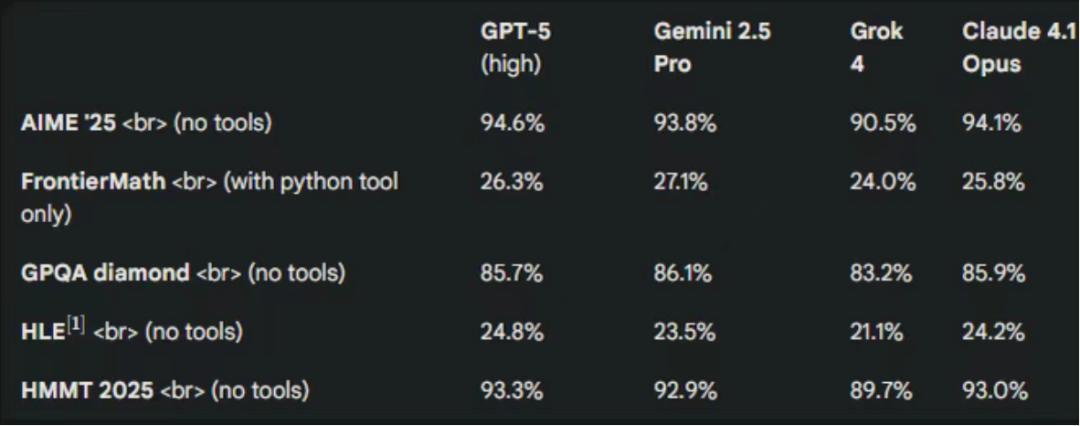

在各种主的流智力评测集里,GPT-5都高于o3水平,但整体差距不大。即使与其他模型相比,GPT-5大多数“智力”能力仅仅稍微高出竞争对手一点,部分能力甚至还并非SOTA。

如果单纯智能水平来说,GPT-5很难说有什么跨越式的能力提升。

唯一提升比较大的地方是,在编程、推理等实际任务中,GPT-5的表现有肉眼可见的提升,尤其在thinking模式下,已经微微压过以编程见长的Claude 4.1 Opus。

更关键的是,体验优化。它在理解编程需求、修正错误、调用工具等细节上,比前代顺畅很多,少了“修错—出新错”的循环。

不过,这次真正“炸裂”的不是性能,而是价格。

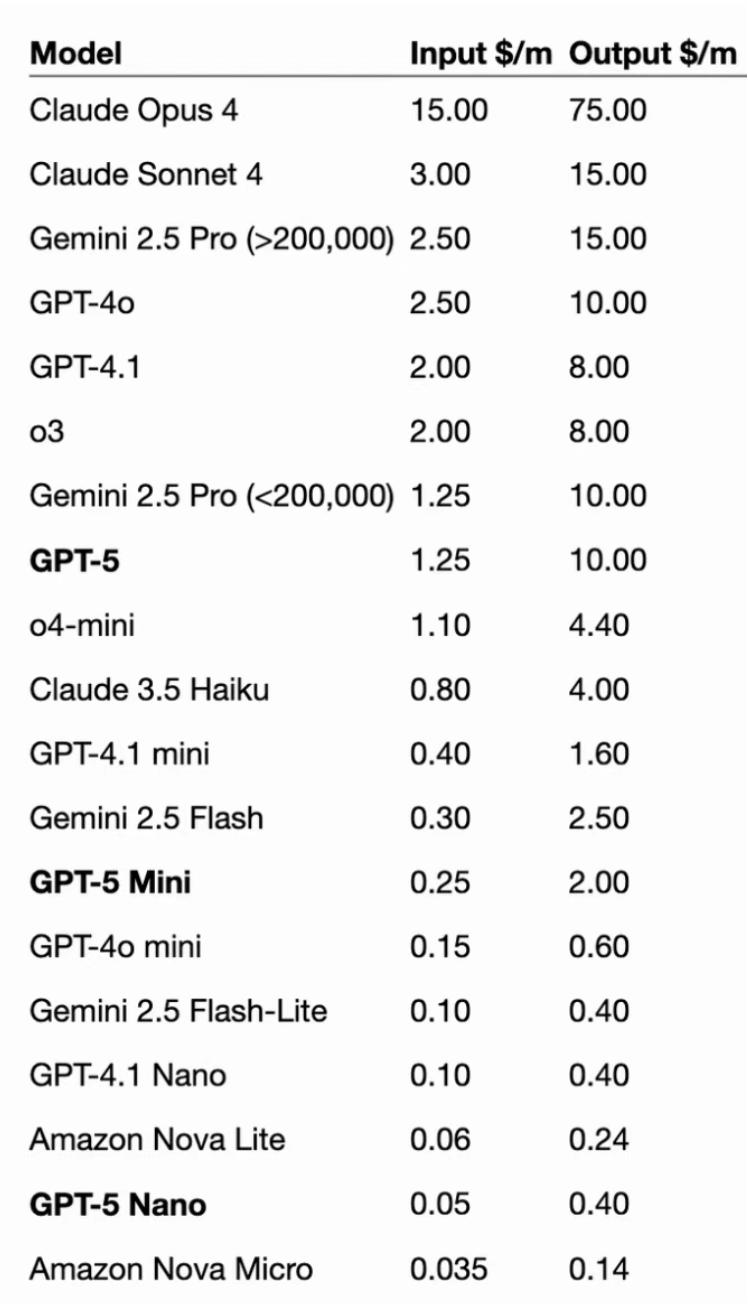

GPT-5顶配推理模型比Claude Sonnet便宜,编程能力还更强;GPT-5 mini、nano 直接杀到“白菜价”区间。

甚至还给到了API用户几乎没法拒绝的价格:每百万token输入1.25美元、输出10美元,比GPT-4o还便宜,甚至压过一直主打低价的Gemini 2.5 Pro,同等级mini、nano的价格也全线低于主要竞品。

在乌鸦君看来,这场发布会释放了一个很明确的信号——扩规模不再是唯一方向,性能、价格、体验的平衡正在成为下一阶段的核心竞争力。

这意味着,大模型竞争可能会从“谁的模型更大”转向“谁能用得更广、跑得更稳、付得起”。规模红利见顶后,模型的可用性、成本控制能力、对开发者和企业的友好程度,将直接决定市场份额的分配。

OpenAI这次的策略,更像是一次全线布局:顶配模型守住性能优势,中小模型打到极致性价比,让更多个人和企业用户无门槛接入。这种打法不仅给竞争对手压力,也在无形中拉高了整个行业的准入门槛。

换句话说,GPT-5不是一场“炫技秀”,而是一次市场格局的再平衡尝试。

02 GPT-5正在抹掉Prompt的存在感

过去几年,OpenAI每次发布会都在强调更高的跑分、更大的模型,让人觉得他们在用“参数堆”堆出先进感。

但这次GPT-5给我的感觉不一样。

比起遥远的AGI愿景,GPT-5像是突然扎进了一个更现实的问题:怎样让普通人和企业,真的用起来。

先从一个最容易感受到的变化说起:你不用再纠结选哪个模型了。

过去,推理型模型虽然能解决更复杂的任务,但又慢又贵;小模型便宜快,却容易出错。很多人甚至从来没见过推理型的真正实力。

现在,GPT-5解决了这个问题。它像个“调度系统”,会根据任务自动切换不同规模、不同能力的模型,还会动态决定思考多久。你不必在“省钱”还是“做好”之间摇摆,它替你算好,既省又对。

而当模型选择的门槛被拿掉,下一个问题就浮现出来:很多人其实不知道该让AI干什么。

面对代理型AI,这个问题更明显——你明知道它能自主行动,却卡在第一步,不知道该开口说啥。

GPT-5直接跳过这个环节,你只需抛出一个模糊目标,它就会帮你拆成可执行的步骤,给出方案,点头确认,它就跑起来。

在执行过程中,它还会顺着结果自己往下走,不用你一条条喂指令。比如你说“帮我准备新品上线的推广”,它会拉出完整的发布清单:SEO文章、社交媒体短帖、邮件文案,全部生成好,等你审核后,一键铺开全平台。

当它开始自己推进任务,另一个好用的标志出现了——敢托付。

幻觉率是所有AI落地的生死线。GPT-5把事实错误率降到比GPT-4o低45%,比OpenAI o3低80%,幻觉率不到1%。

在工业环境或日常工作里,这意味着你可以放心把关键任务交给它。长文上下文能力也显著提升。

在“大海捞针”测试中,GPT-5的准确率比o3提升近一倍。有人做了个实验:在NVIDIA一份23页、7800词的财报纪要里,把“毛利率将改善并回到70年代中期”改成“60年代中期”。

GPT-4.1系列全没看出来,GPT-5(甚至是价格只有1/20的nano版)直接指出:前后不一致。能在长文里抓住这种逻辑错漏,这才是企业级场景需要的可靠性。

最后,也是让我最惊讶的一点——它能把一个模糊的想法,变成一个可用的产品。

国外有位网友随口说:“做个程序化的野兽派建筑生成器,我可以拖动编辑,让它看起来很真实,好好想想。”

几分钟后,他就拿到一个能直接运行的3D城市构建器:可以拖拽建筑、改外观、选类型,还多了霓虹灯、汽车、动态镜头、保存系统——这些功能他根本没提。更重要的是,它几乎不会陷入传统AI编码的“修错—出新错”死循环,就算贴上报错,也能一次修好。

这个变化其实也在传递一个信号:提示词是个过渡产物,不是最终形态。过去我们小心翼翼写Prompt才能逼出好结果;现在,你只需给个方向,它就会自己跑下去,甚至替你想好下一步。

这才是GPT-5的真正分水岭——它把复杂度藏起来,把可靠性交出来,把结果做出来。当性能、价格、体验三条曲线同时被拉到最佳位置,“最好用”的那一刻就到了。

文/林白 本文由人人都是产品经理作者【乌鸦智能说】,微信公众号:【乌鸦智能说】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。