在独立站出海的浪潮中,VOLI 这个卫浴工厂型品牌虽然问题频出,却在品牌定位、内容策略与结构设计上展现出罕见的“可学习性”。本篇文章通过深度拆解,揭示其在“低预算高表达”场景下的取舍逻辑,为出海企业提供一份真实、可复用的参考样本。

前段时间,我在后台收到一条来自一家卫浴工厂读者的留言,他希望我能拆解一个卫浴品类的独立站案例。

这让我开始认真思考:如果要找一个典型样本,能把“当下中国卫浴制造商出海建站的真实状态”呈现出来,该选谁?

坦白说,这个过程我花了不少时间去筛选。结果很直观:我没有找到一家“做得特别优秀”的。

大部分官网的样子都差不多:工厂身份直接外显、产品目录里堆满关键词、OEM/批发/询盘按钮放在首页,价值逻辑无非是——比价格、比出货速度、比可定制能力。甚至很多网站的打法,都还停留在“阿里国际站逻辑”:把独立站当作自营的线上展位。

为什么会这样?我估计原因主要有两点:

- 工厂对线上营销的嗅觉没外贸公司敏感,更多是“先产能,再补官网”;

- 整体还在试水阶段,没有完整的线上获客打法;卫浴品类的ToC属性太强:花洒、喷枪这些产品单价低、更新快,欧美消费者习惯在HomeDepot、Amazon这类零售渠道买,而不是直找工厂。工程/批发环节又被渠道商截走,OEM/ODM在欧美并不是主流模式。

所以你会看到一个明显的对照:

- 中国工厂型官网:SKU+OEM+快速询盘

- 欧美卫浴品牌官网:品牌+场景+专业资源

这正是为什么同样是做花洒,德国的Hansgrohe 能靠品牌溢价卖高价,而中国工厂还停留在低价 OEM 出口。

在这样的背景下,我选择了VOLI来做【独立站案例拆解009】。不是因为它“特别优秀”,而是因为它足够“典型”。

所以,这篇文章的核心动机,不是展示某个官网的亮点,而是借 VOLI 这个样本,带大家看看:目前大多数中国制造型企业在出海建独立站时,对认知和执行大概停留在什么阶段。

而为了让对照更直观,我会在下周拆解同品类的德国本土高端卫浴品牌Hansgrohe。一个是国内工厂的典型代表,一个是欧洲高端品牌的成熟样本——放在一起比较,差异会更清晰,也能让大家更容易看懂背后的逻辑。

接下来,我们先把目光放在 VOLI 身上,从 8 个模块来逐步拆解:品牌概况、产品分析、解决方案、用户画像、案例背书、网站架构、网站流量模型和彩蛋,最后收束到一些可迁移的思考。

第一章|品牌概况

在讲 VOLI 之前,我们先把卫浴产业链梳理一下。不是所有人都对这个行业熟悉,如果没有大致框架,很多官网定位和打法就很难理解。

卫浴产业链概览

- 上游(原材料&零部件):主要是塑料颗粒、铜棒、不锈钢、橡胶、硅胶,以及阀芯、管件、软管这类关键零件。这里的特点是高度标准化,可替代性强,所以大量小工厂分布在中国和东南亚。

- 中游(制造/组装/OEM):也就是像VOLI这样的工厂,采购原料和零件,经过注塑、压铸、电镀、组装,做成成品花洒、龙头、喷枪。客户对象是欧美品牌、批发商、工程客户以及跨境卖家。这里的竞争核心是成本控制、交付速度、OEM定制能力和质量认证。

- 下游(品牌/渠道/终端市场):典型代表是Hansgrohe、Grohe、Kohler这些品牌商,它们不仅有设计研发,还掌握全球渠道。分销层面有HomeDepot、Lowe’s、亚马逊等零售渠道,终端用户则是家庭消费者、酒店公寓、公共设施工程。这个环节的品牌溢价最明显,ToC市场注重设计体验,ToB工程市场关注合规和交付。

上游卖零件,中游拼产能,下游靠品牌。

VOLI 正处在产业链的中游,是典型的 OEM/ODM 工厂。它既不是上游的原料供应商,也不是下游的国际品牌,而是承接原料和零部件,把它们组装成成品,再出口给品牌商、渠道商和跨境卖家。

它的标签也很典型:

- 明确标榜OEM/ODM能力;

- 网站首页直接写“OEMShowerHeadManufacturer”;

- 强调25年制造经验;

- 用ISO/CE等认证满足欧美进口标准;

- 用合作Logo(Moen、TOTO、Lidl等)增加可信度。

一个值得注意的行业现象:我在拆解这些卫浴工厂网站时,有一个很深的感受:国内很多企业对“品牌”的理解还很单薄。

他们往往觉得,注册一个商标,设计一个 Logo,挂在官网首页,就等于“有品牌了”,然后就可以喊口号“品牌出海”。

但实际上,品牌远远不是视觉符号,而是客户心智里的差异化认知。欧美的卫浴大牌能溢价,不是因为 Logo 漂亮,而是因为它们长期积累的设计语言、场景教育和服务体系。

相比之下,VOLI 的定位依旧停留在“我是工厂,我能生产”,而不是“我能帮客户解决问题”。这也是为什么它的官网更像一个目录,而不是一个品牌故事。

VOLI 的打法并不特殊,反而很具代表性。事实上,我国大多数制造商的策略几乎都是这样:

- 卷产能:谁的工厂规模大、设备新、交付快,就能更容易拿订单;

- 卷价格:依赖低成本竞争,靠薄利多销赢市场;

- 卷灵活性:强调“可定制、可贴牌”,试图满足不同客户需求。

这种逻辑短期内能跑通,但长期看并不健康:它让工厂陷入同质化竞争,难以建立真正的护城河。

更有意思的是,很多国际卫浴品牌(比如 Hansgrohe)虽然是德国本土品牌,但也在中国设有生产基地。换句话说,在制造环节,它们和中国工厂并没有天然的壁垒。

然而区别在于:国外品牌依靠长期积累的设计、渠道、服务体系和用户心智,能把同样的制造优势转换成数倍的品牌溢价;而国内大多数工厂,还停留在“低价 OEM 出口”的逻辑里。

这也解释了为什么大多数制造企业官网,看起来更像产能展示,而不是品牌官网。

VOLI 的身份,不是一个品牌商,而是产业链中游的“稳定供货商”;它的典型性,也反映了整个行业“卷产能、卷价格”的现状。

也正因为如此,下周我要拆解的德国高端卫浴品牌Hansgrohe,会显得特别有对照意义。

同样是花洒和龙头,一个是把产能和 OEM 摆在台面上的工厂型网站,一个则是在官网里讲品牌传承、设计语言和专业服务。放在一起比较,你会更清楚地看到:为什么即便生产环节在中国,品牌价值的差距依然能被拉得这么大。

第二章|产品分析

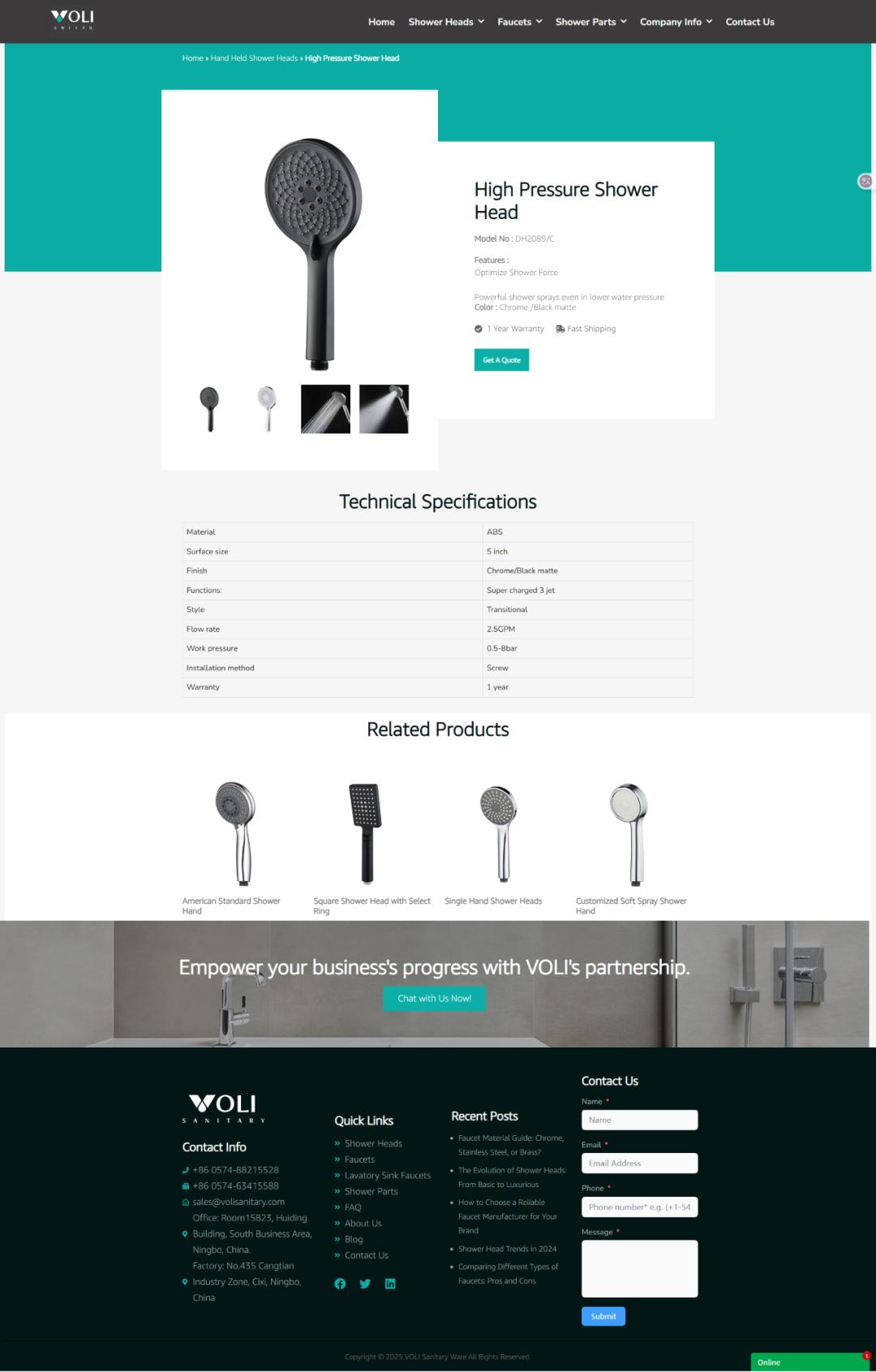

产品是工厂型官网的核心。你能从 VOLI 的产品线一眼看出,它的逻辑完全是“工厂思维”:SKU 铺得广、参数列得细,重点突出 OEM/ODM。

短期来看,这套打法能满足批发商和分销商的“一站式配齐”需求,但从品牌建设和差异化来说,VOLI 的呈现方式还停留在比较初级的阶段。

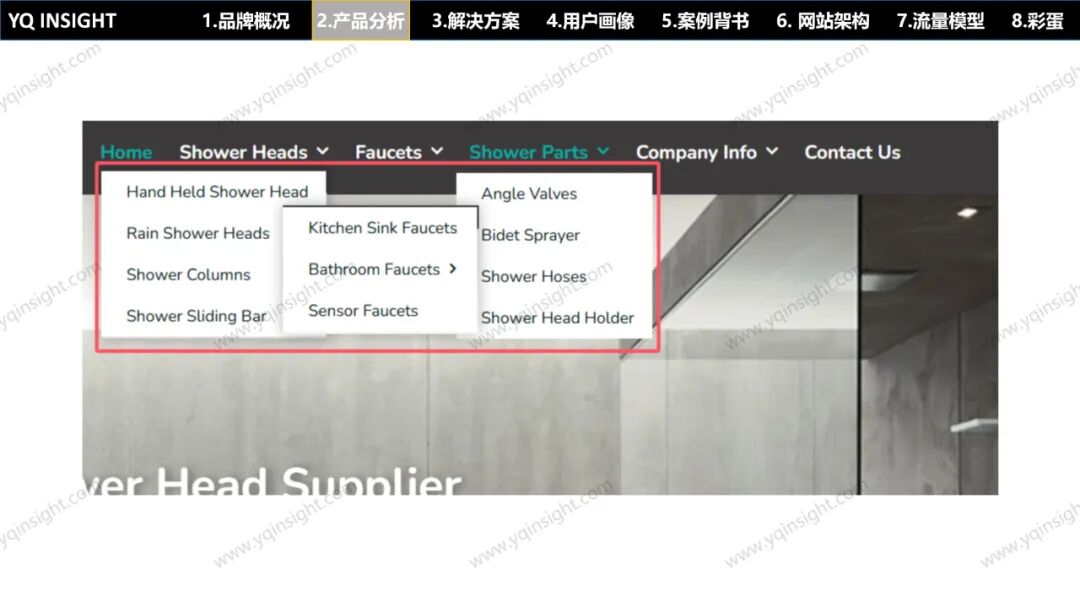

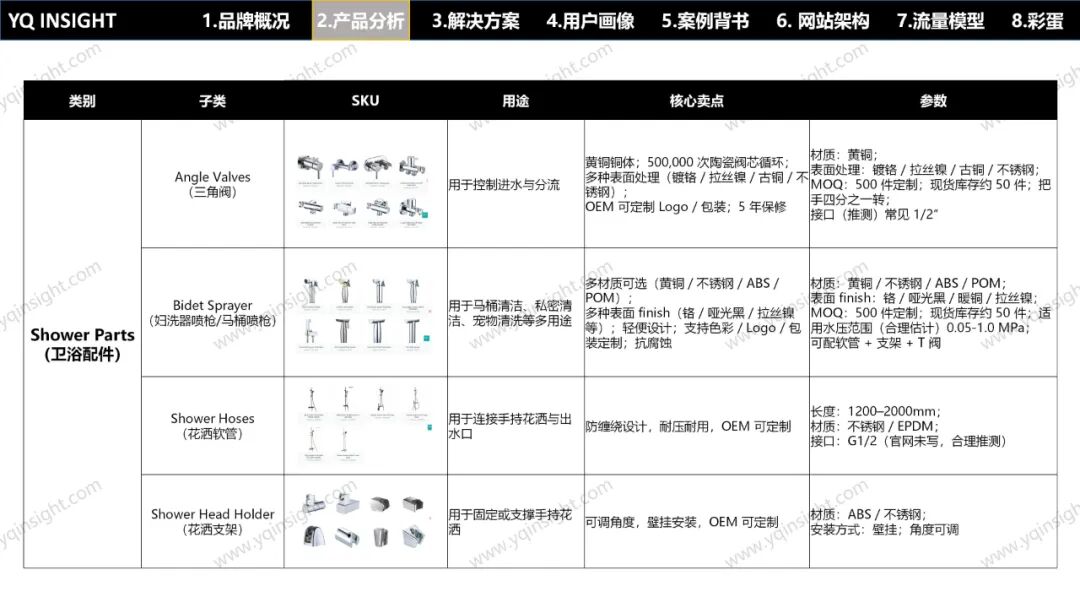

产品线布局

- ShowerHeads(花洒):包括手持、顶喷、花洒柱、滑杆等,是主打系列,SKU最丰富;

- Faucets(水龙头):覆盖厨房、浴室、浴缸、面盆和感应龙头,类别齐全,但展示简略;

- ShowerParts(卫浴配件):涵盖三角阀、喷枪、软管、支架,起到配套补齐的作用。

这是典型的OEM/ODM型工厂打法,不追求“单品爆款”,而是强调“我能满足你的所有配套需求”。

命名与呈现

- 命名方式:功能直译,如HighPressureShowerHeadCustomKitchenFaucet,明显为了覆盖外贸关键词。

- SEO策略:能看出他们意识到SEO重要,但方法依旧是“堆关键词”,和几年前阿里国际站的铺品逻辑很像。

这种做法短期或许有利于收录,但对转化和长期权重帮助有限,更无法积累品牌资产。

卖点表达

- 核心逻辑:材质(ABS/铜/不锈钢)、表面处理(电镀/拉丝/哑光黑)、OEM定制(Logo/包装/颜色)、功能体验(节水、多档出水、软管防缠绕)。

- 缺失部分:缺乏系统化的“技术卖点”或“场景化价值”,比如耐用测试、节水认证、适配方案。

和大多数国内工厂类似,VOLI 的卖点依旧停留在“材质+OEM”,缺少更高层的品牌化表达。

详情页逻辑

统一模板:大图+技术参数+RelatedProducts。内容单薄:没有场景图、客户案例或证书下载。行业共性:几乎所有产品页逻辑完全一样,只是换图换参数,这让客户觉得“千篇一律”。

详情页更像在线目录,解决了“展示”,却没解决“说服”。

当我们看完 VOLI 的产品线,会发现它的逻辑非常典型:SKU 全、覆盖广、强调 OEM/ODM 定制。这些确实能满足客户的“我要货”需求。

但问题随之而来:客户真正要的,并不是更多SKU,而是“我的场景问题能不能被解决”。这也是为什么很多工厂型官网容易卡在一个尴尬位置——停留在“产品目录”,却没有迈进“解决方案”的层次。

第三章|应用场景/解决方案

做工厂型独立站的企业,最容易陷入的一个惯性是:把官网当成“产品目录”。

但在B2B出海的逻辑里,客户要的不只是“你能生产什么”,而是“你能解决什么问题”。

理想状态下,官网的任务是让客户看到:我遇到的场景需求,你已经准备好了一套成型的解决方案。

在 VOLI 的网站上,我们看到他们已经尝试做“应用场景”映射,但最终还是回到了“卖零件”的逻辑。这不仅是 VOLI 的局限,而是大多数制造业出海企业的共性。

而 VOLI 作为典型的工厂型出海企业,在短期内很难做到很完整的解决方案。

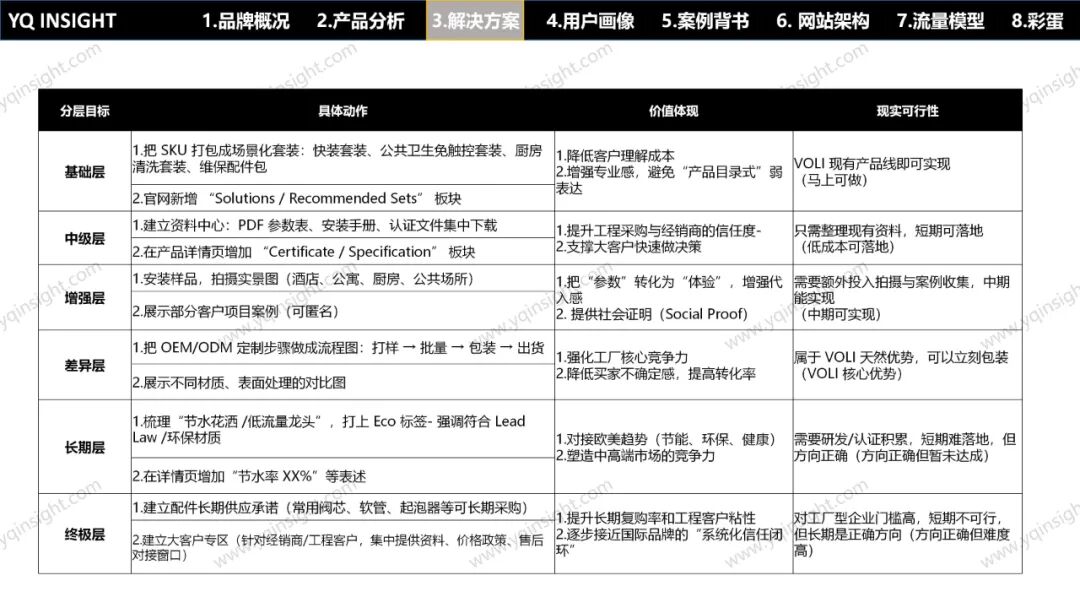

但这并不意味着 VOLI 没有提升空间,基于差距对比,可以为 VOLI 设计一条循序渐进的升级路径:从“单品目录”逐步走向“场景化解决方案”。

- 从产品到方案的缺口:VOLI的SKU足够多,覆盖花洒、龙头、配件,本身具备“组合成套”的条件。但他们的做法依旧是把零件单独挂在目录里,客户要自己拼凑。对比国外成熟品牌,他们会直接推出“基础翻新套装”“公共免触套装”,客户一眼就能明白这是为特定场景准备的方案。解决方案的第一步,其实就是把“零件思维”升级为“套装思维”。

- 从参数到证据:VOLI的产品页上有参数,但非常零散,认证和技术资料也没系统化呈现。对于工程客户来说,这意味着需要自己去问、去确认,信任和效率都大打折扣。如果能建立统一的资料中心(安装手册、证书下载、参数PDF),并在详情页明确展示,就能把“参数”转化为“证据链”。客户要的不是冷冰冰的规格表,而是“我敢下单的依据”。

- 从OEM口号到透明流程:VOLI在网站上反复强调OEM/ODM,但始终停留在一句话:我们支持OEM。真正能打动客户的,是把OEM流程拆开给他看:打样→批量→包装→出货,甚至配合工厂车间的实拍图。OEM不只是承诺,而是要把过程可视化,让客户知道“你能怎么把它落地”。

- 把参数变成体验:数据是冷的,体验是热的。VOLI的官网缺少安装实景、客户案例、应用照片,这让客户很难想象产品的使用场景。哪怕只是酒店浴室的一张照片、某个工程的logo背书,都能把“规格”转化为“体验感”。

- 从成本到价值:欧美市场早已把“节能、环保、健康”作为硬指标。如果VOLI未来能推出“节水花洒”“Eco系列龙头”,并通过认证体系呈现,那么就能逐步从“低价OEM”往“高价值品牌化”升级。

VOLI 的问题,其实不是个案,而是大多数出海制造型企业的共同困境:

- 工厂思维决定了他们更关注“我能生产什么”,而不是“客户遇到什么问题”;

- 官网自然就成了“产能目录”,而不是“客户决策工具”;

- 场景和方案虽然有意识在做,但最后还是停留在“功能对接”,没能升级为“完整解决方案”。

我估计,这背后既有认知的原因,也有组织能力、资源、资金等等的限制:要做解决方案,需要跨部门整合设计、销售、市场、认证,而大多数工厂目前并没有这个认知,也没有这个能力。

第四章|用户画像

从 VOLI 的官网产品结构和内容表达来看,它的现有客户群体,集中在四类:

- 国际分销商/批发商:依赖SKU全覆盖和一站式采购,关注价格和定制灵活性。

- 工程采购/建筑承包商:强调批量安装的统一规格,需要认证、安装资料和长期配件供应。

- 跨境电商卖家:要求小MOQ、差异化外观,以及基础的拍摄素材与包装方案。

- 本地经销商/五金市场买家:对价格敏感,同时要求耐用性和快速补货能力。

这四类用户的共性是:交易频繁但利润有限。他们在意供货速度、成本控制和灵活定制,但很难给 VOLI 带来溢价。换句话说,这些是典型的“工厂型外贸客户”。

如果 VOLI 希望进一步提升利润和品牌影响力,就必须去争取更高价值客户:

这些目标客户的共性是:单笔订单规模大、客单价高、粘性强,但准入门槛高。他们需要的不仅是产品,还包括认证、资料、案例、长期配件承诺。

VOLI 的成长路径,实质上就是从“工厂卖SKU”→“工厂卖方案”:

- 现状:有产能,有产品,有OEM灵活性。

- 缺口:缺少系统化资料、认证背书和场景方案。

- 方向:逐步补齐这些能力,才能让客户相信它不仅能供货,还能支撑复杂项目。

这条路径几乎适用于所有制造型企业:今天你可能依赖外贸公司、平台或低价跑量;但未来要想提升利润,就必须进入“解决方案型供应商”的层级。

很多工厂老板会说:“我们就是工厂,哪懂搞品牌、做方案?”——这是一种普遍的心态。

但现实是,无论是外贸公司,还是工厂,只要意识到“客户要买的不只是产品,而是一个完整的解决方案”,就已经迈出了转型的第一步。

转型很难,但方向是明确的:

- 工厂需要学习如何用资料、认证、案例来讲故事;

- 外贸公司需要从渠道思维升级到品牌/方案思维;

- 二者都要逐步建立“场景化表达+系统化背书”。

换句话说,今天 VOLI 的局限,正是无数制造业出海企业的共同起点。谁能先走出“卖SKU”这一步,谁就能先拿到更高价值的客户。

下周我们会拆解Hansgrohe—— 一个德国本土品牌,它如何在官网中用“场景化 + 方案化”赢得高溢价客户。VOLI 和 Hansgrohe 的对照,会非常直观地呈现出:中国工厂和国际品牌之间,差的到底是什么。

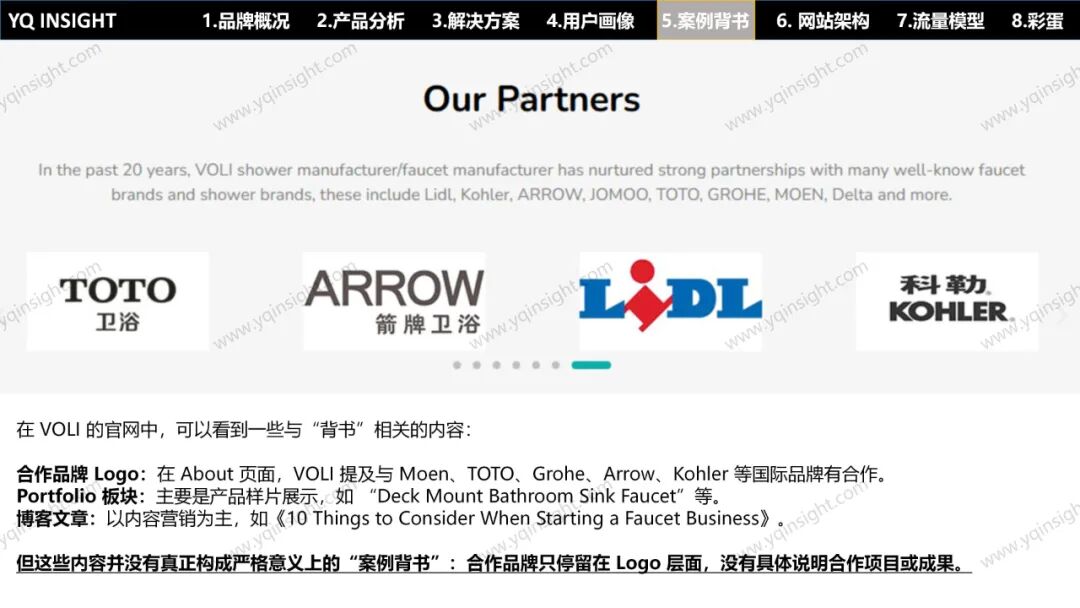

第五章|案例背书

案例背书,是 B2B 官网里影响客户信任的关键环节。尤其是工程采购、酒店集团、设计师和政府项目,这类高价值客户往往不会只看产品目录,而是需要“别人用过的证明”。

在 VOLI 的官网上,我们能看到一些尝试:

- 合作品牌Logo:页面中列出了Moen、TOTO、Grohe、Arrow、Kohler等国际品牌;

- Portfolio展示:以产品样片为主,更像catalog的延伸;

- 博客文章:内容营销导向,但和案例关系不大。

这些内容虽然有助于营造初步的信任感,但距离“真正意义上的案例背书”还有很大差距。

缺少真实的安装照片、客户评价、项目背景信息,也没有在社媒或网站中呈现“使用场景”。换句话说,VOLI 目前的背书仍然停留在工厂自我声明的层面。

为什么背书这么重要?

因为在低价 OEM 市场,客户比的是成本和交期;而在高价值市场,客户看的就是“谁能让我放心”。

一张国际大牌的 Logo 可能能吸引第一次点击,但最终能决定订单的,是“你有没有案例能证明你做过类似的项目”。

对于像 VOLI 这样的工厂型出海企业来说,案例背书往往是短板,但也是最值得补齐的环节。哪怕是最简单的动作:

- 收集客户安装照片(哪怕匿名),

- 做两三个典型场景的案例页(如“酒店项目案例”“住宅改造案例”),

- 在社媒定期更新客户项目进度,都能显著提升官网的可信度。

案例背书不一定非要“大牌酒店”或“明星客户”,哪怕是普通电商卖家或本地民宿的真实反馈,也比空洞的 Logo 更有说服力。

VOLI 在案例背书上的缺口,其实并不是个案,而是国内大多数制造业出海企业的“集体现象”。大家都能把工厂身份摆出来,把产品目录摆出来,但一到“客户信任”这个环节,就明显乏力。

原因很现实:工厂习惯于“我能生产什么”,而不是“客户要验证什么”。于是,案例背书就成了最容易被忽略的部分。

但反过来看,这也是一个巨大的机会。因为在当前的竞争格局下,产能、价格、OEM 定制早已不是差异点,真正能形成壁垒的,往往是信任证据:谁能提供真实案例,谁就能率先赢得高价值客户的心。

换句话说,案例背书就是国内制造商们的“第二增长曲线”。它不是锦上添花,而是你能不能从“做 OEM”走向“做品牌/做方案”的关键一步。

第六章|网站架构

在案例背书中我们看到,VOLI 缺乏真实的信任证据,而这种缺口其实也体现在了网站架构的层面。

VOLI 的官网结构,几乎是一个“典型工厂型独立站”的缩影。

在 VOLI 的网站中,我们看到的是一种典型的工厂型架构:

- 主导航:ShowerHeads、Faucets、ShowerParts三大类产品,配合About、Service、FAQ、Blog、ContactUs等基础页面。

- 二级分类:以产品零件为导向(如手持花洒、浴缸龙头、喷枪、角阀),而非以应用场景或解决方案为导向。

- 功能价值:侧重SKU、材质、定制选项,核心信息是“工厂能生产什么”,而不是“客户能解决什么”。

这类架构的优点在于

清晰、直接、覆盖全;但问题同样明显:表达方式过于工厂化,客户仍需自己联想产品与场景的匹配,网站缺乏“叙事感”。换句话说,VOLI 的架构在功能上没有缺失,但在“价值传递”上存在短板。

我最大的感受是:VOLI 的网站架构,不只是它自己的问题,而是国内制造业出海企业的普遍状态:

- 以目录为核心:大多数网站仍然是“线上产品册”,停留在展示层,而非方案层。

- 表达方式工厂化:习惯于强调“我能做什么”,而不是“你需要什么”,因此无法建立差异化。

- 价值层次不足:传递的价值基本是“有货、能供、可定制”,但难以让客户为更高的品牌溢价买单。

这背后其实就是思维模式的差异:工厂逻辑是产能优先,客户逻辑是问题优先。而要想从工厂思维走向客户思维,关键就在于从“展示目录”升级到“传递解决方案”。

VOLI 的现状,既是它自己的挑战,也是整个行业的机会。因为行业平均水平不高,谁能率先跳出“工厂目录”的范式,谁就能在客户心智中占据差异化位置。

VOLI的架构,是中小制造业出海的镜子:基础齐备但偏单薄。要想提升溢价,必须从“展示目录”迈向“传递解决方案”。

下周我们会拆解Hansgrohe官网。如果说 VOLI 的架构代表了国内制造业出海的“起点逻辑”,那么 Hansgrohe 就是“成熟品牌”的另一端。

把这两个案例放在一起,你会更直观地看到:同样是卖花洒,为什么一个只能做“工厂目录”,而另一个已经能做“客户决策引擎”。

第七章|网站流量模型

如果说网站架构决定了“客户能不能看懂你是谁”,那么流量模型决定的就是“客户能不能找到你”。

在 B2B 出海的语境里,架构是静态的“底座”,流量则是动态的“血液”。没有流量,网站只能停留在自我展示;但如果流量没有承接逻辑,访客进来也只是“看一眼就走”。

所以,我在分析 VOLI 的时候,主要关注三个问题:

- 它的流量从哪里来?

- 这些流量背后反映了怎样的客户行为?

- 官网有没有能力把这些流量转化为有效线索?

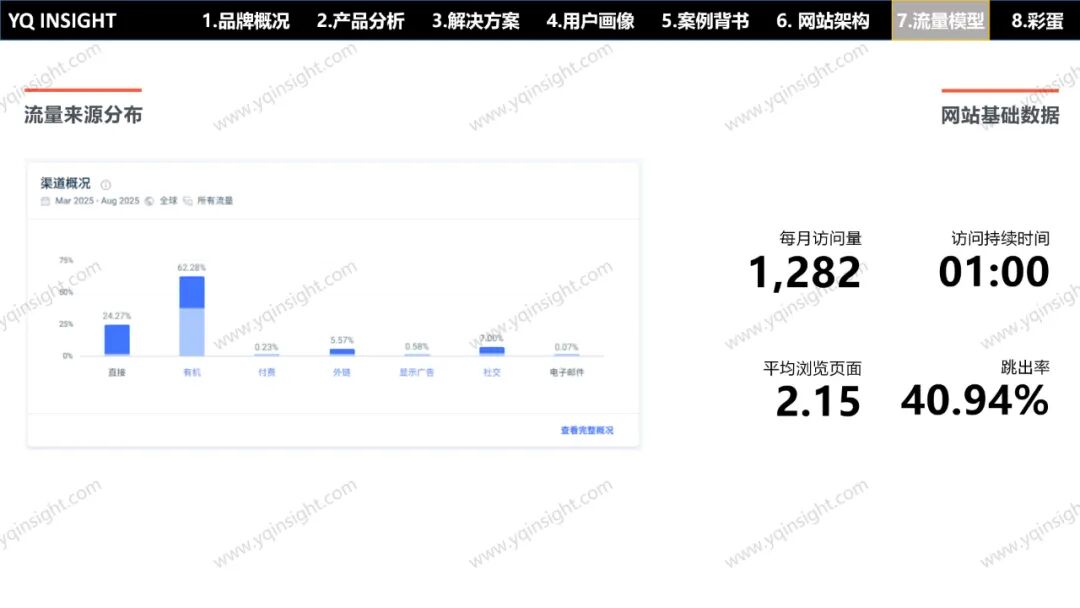

(1)全球流量份额根据数据,VOLI官网月均访问量约1282,几乎100%来自美国。这与它在首页直接写明 “OEM Shower Head Manufacturer” 的定位一致,目标就是对接欧美批发商和分销商。

但进一步看细节:平均停留时间:1分钟,人均浏览页数:2.15页,跳出率:40.94%

这些指标说明,访客大多数只是快速浏览了首页或某个产品页,并没有形成深入探索。换句话说,流量有进来,但没有被有效承接。

(2)流量来源结构

拆解来源可以发现:

- 自然搜索(62.28%):占比最高,但全部是非品牌词流量(如“highpressureshowerhead”),几乎没有品牌关键词。说明客户是因为关键词进来,而不是主动寻找VOLI。

- 直接访问(24.27%):主要来自老客户回访、B2B平台引流。这说明官网更多充当“企业名片”,而不是独立的获客渠道。

- 外链推荐(5.57%)+社交媒体(7.00%):占比较低,说明VOLI在行业媒体合作和社媒分发上的投入有限。

- 付费广告(0.23%)、展示广告(0.58%)、邮件(0.07%):基本可以忽略,意味着几乎没有主动投放和客户沉淀。

这是一种非常典型的“工厂型流量结构”:靠 SEO 捕捉自然流量,靠 Direct 保持基本入口,但缺乏渠道多元化。

(3)承接与转化模型

官网的转化路径非常简单:产品页→AddtoInquiry→留联系方式。这种逻辑和阿里国际站几乎一样:先收集联系方式,再依赖销售跟进。

问题在于:

- 缺少内容承接:没有场景页、解决方案页,用户无法被进一步教育;

- 缺少信任支撑:案例、认证、客户评价没有系统化呈现;

- 缺少数据沉淀:邮件和私域占比极低,客户关系无法延续。

这意味着,冷流量进来几乎很难直接转化。VOLI 的流量现状,其实并不算“护城河”,而更像是一个“浅水池”:

- 规模有限(月均千级访客),

- 质量一般(教育型、非品牌词流量为主),

- 缺乏承接(停留短、跳出率高),

- 缺乏沉淀(客户数据几乎为零)。

这不是 VOLI 一家的问题,而是国内大多数工厂型出海网站的普遍状态:有点流量,但不够用,也留不住。

很多制造业企业在做独立站时,都以为“有了 SEO 流量,就能带来询盘”。但现实是:

流量≠客户;曝光≠信任;询盘≠转化

如果没有品牌词沉淀、没有案例和解决方案承接,流量最终只能停留在“浅层曝光”。真正的机会在于:

- 从“堆关键词”到“做品牌”,

- 从“拉访客”到“留客户”,

- 从“工厂目录”到“客户信任工具”。

下周我们会拆解Hansgrohe官网。如果说 VOLI 的流量模型是工厂型独立站的典型起点逻辑,那么 Hansgrohe 的打法则代表了成熟品牌:流量不仅进得来,还能被承接、被教育、被转化。两者对比,会让差距一目了然。

7.1 SEO

在出海 B2B 官网的流量结构中,SEO是最核心、也是最具性价比的渠道。它决定了企业能否在全球买家搜索时被看到,并在竞争中获得“自然曝光”。

对 VOLI 而言,SEO 目前贡献了绝大多数流量,但整体仍停留在“目录驱动 + 博客流量”的初级阶段,转化能力不足。

因此,本节将从关键词→页面→博客→外链→技术SEO五个维度逐层拆解 VOLI 的现状与优化空间。

关键词

VOLI 的 SEO 流量有个特别明显的现象:Top10关键词几乎清一色是“

faucetbrands/faucetfinishes/brassfaucet/bathroomfaucetcolors”这类科普型词汇,而且流量全部落在博客页。

这背后透露了两点:

- 访客人群错位:进站的人大多是“想知道点信息”的读者,而不是“准备下单的采购”。换句话说,网站在无意间把自己做成了一个“材料科普站”,但并没有承接到采购动作。

- 定位与流量不匹配:关键词集中在faucet科普,但官网首页强调的是“OEMShowerHeadManufacturer”。访客点进来一看,发现和预期不符,很容易转身就走。

这种情况在很多工厂型独立站里普遍存在:大家都知道要写内容,但选题往往是“泛流量大”的科普,而不是“强意图”的采购场景。结果就是流量看起来不少,却是“教育型访客”,转化率极低。页面

VOLI 的自然搜索流量,几乎没有落在类目页或产品页上。站点虽然有完整的产品架构,但这些页面的SEO承接力很弱。

点进详情页,你能看到材质、尺寸、工艺,但没有FAQ、对比表、证书下载。信息像是从工厂样本单里“搬”出来的,而不是帮客户做决策的“证据链”。

结果就是:访客确实看到了产品,却很快离开,因为页面没能给他们一个“留下来的理由”。

这并不是 VOLI 独有的现象,而是大多数工厂型官网的通病:把产品页当成“电子版目录”,却忘了采购商需要的是真实场景、应用资料和信任背书。

博客

VOLI 的Blog是目前SEO的“主力军”,流量 Top10 页面几乎全是它贡献的。主题涵盖faucet品牌盘点、表面处理、材质科普、2.5GPM流量解释等。这些选题说明企业有 SEO 意识,但问题也很明显:内容更像写给消费者的“科普文”,而不是写给采购的“决策指南”。

更麻烦的是,文章缺少承接。比如读者看完一篇“faucet finishes”的文章,却没有任何引导能把他带去对应的产品页或解决方案页。没有CTA、没有内链、没有资料下载,访客在这里读到的信息很快就被遗忘。

这种“流量断层”在工厂型企业中非常普遍:内容有了,但和业务没连上。于是,SEO 变成了“给别人写百科”,而不是“给自己导线索”。内容不是目的,转化才是目的。博客要像桥梁,而不是孤岛反向链接

VOLI 的外链数量看似可观,但拆开来看,问题很明显:大约 40% 来自与行业无关的目录站、卖链站。这些外链虽然能让 SEO 工具里的数字变漂亮,但在搜索引擎眼里,权威度有限,甚至可能带来长期风险。

真正来自卫浴、建材、家居等相关领域的高质量外链不足 20%。更关键的是,自然外链几乎为零 —— 几乎没有来自行业媒体报道、客户案例引用、设计论坛分享的链接。换句话说,VOLI 在“行业权威性”这块几乎没有沉淀。

这其实是很多国内工厂型企业在 SEO 上的典型现象:大家都知道外链很重要,但大多数选择的是“买一批链接”,而不是通过案例内容、行业合作、专业文章去获得真正有价值的链接。结果是短期数字还可以,但长期没有积累。

外链的价值不在于数量,而在于相关性与权威性。 只有和行业绑定的链接,才能成为真正的“信任背书”。

技术SEO

在技术层面,VOLI 的官网已经具备基本合格的条件:桌面端速度约56分,移动端表现稍弱,URL 结构规范,页面收录也算完整。整体来说,网站能被搜索引擎识别和收录。

从关键词到页面,从博客到外链,再到技术 SEO,VOLI 呈现出的并不是个案,而是大多数国内制造型企业出海时的典型状态:

- 知道要做SEO,但停留在泛流量的科普内容,很难触达采购意图

- 有产品目录,但缺乏决策型信息,无法真正承接客户

- 有博客流量,却成了孤立的“内容岛”,和业务链条脱节

- 有外链数量,但行业相关性和自然权威性不足

- 技术基础合格,但细节打磨不到位,无法传递专业信号。

换句话说,VOLI 的 SEO不是做错了,而是“做到一半”就停下来了。它已经走出了“有无”的第一步,但离“好不好”的阶段还有明显差距。

结合 VOLI 的现状,我觉得工厂型企业在 SEO 上的优化,可以朝这三个方向:

- 内容分层,不同阶段,用不同内容承接:不是说“科普词”没价值,而是要和“采购词”结合。前端流量可以靠科普文章引入,但要设计路径,把他们逐步带到参数页/解决方案/询盘表单。内容要覆盖认知—比较—决策三个阶段,而不是只停在最浅层的科普。

- 页面升级,让目录真正能“转化”:类目页和产品页不该只是展示SKU,要补齐FAQ、参数对比、证书下载、应用案例,让客户在页面内就能完成信息筛选。否则,访客永远停留在“看了一眼”,而不是“留下来深入对比”。

- 外链建设数量其次,相关性为先:外链要和行业挂钩,哪怕少,但要能体现“行业背书”。比如来自卫浴行业媒体的引用、展会报道、合作案例,远比目录站、卖链站的几十条更能撑起权威感。

7.2 广告投放

如果说SEO是 VOLI 目前唯一在做的“主动获客动作”,那它的问题在于浅层、被动:关键词偏科普,承接与转化薄弱,更多是流量在“教育客户”,而不是直接带来询盘。

那么,下一个问题自然浮现:既然 SEO 流量有限,VOLI 有没有用广告投放去补齐?

答案是:几乎没有。

这正好揭示了一个行业的普遍现象:很多中小制造业企业,愿意花时间做 SEO,却在广告上要么完全缺席,要么只是象征性尝试,导致线上营销的结构性失衡—— 流量来源单一、增长乏力、错失精准触达客户的机会。

如果说 SEO 是慢变量,那么广告投放就是快变量。

它能快速带来流量,但也最容易“烧钱”。广告投放,常被工厂型企业视为“奢侈品”——似乎只有 ToC 品牌才需要。

实际上,在 B2B 出海中,广告并不是“锦上添花”,而是帮助企业精准触达采购商的重要手段。没有广告,获客逻辑就只能依赖展会、B2B 平台和 SEO,被动等待客户上门。

VOLI 就是这样一个典型案例:SEO 有所投入,但广告板块几乎空白。

通过Google/Meta/TikTok广告透明度中心以及第三方监测工具,并未发现 VOLI 的广告素材或投放记录。

这意味着要么投放频率极低(低到无法捕捉),要么根本没有广告布局。

推测原因:

- 工厂型企业属性:依赖经销商、阿里国际站、展会、老客户介绍;对广告的理解仍停留在“做品牌才需要”。

- 预算与ROI担忧:广告预算有限,担心成本高、转化低,于是选择把钱花在SEO或目录曝光上。

- 认知差距:对B2B广告场景理解不足,忽视了采购商、工程客户其实也会通过Google搜索供应商。

VOLI 的缺席,揭示了一个行业共性:

- SEO是必选项,很多工厂愿意尝试;

- 广告要么完全忽视,要么浅尝辄止;

- 结果就是线上营销结构性单薄:SEO有,但Ads缺。

这意味着:

- 流量来源单一,缺少快速增长的手段;

- 过度依赖“被动流量”,无法主动追踪、培育目标客户;

- 询盘获取效率和规模受限。

广告投放在 B2B 出海场景中,并不等于“烧钱打品牌”,而是可以做到小预算、精准化的:

- 搜索广告(精准词)例如:OEMfaucetsuppliershowerheadmanufacturerhotelbathroomfaucetproject这些都是高意图词,投放预算不必大,但能直击采购环节。

- 再营销广告:对访问过官网的访客进行追踪,尤其是已经浏览过产品页、FAQ的用户,通过展示广告/社交广告提醒→引导完成询盘。

- 展会/市场联动广告:在参加展会期间,配合GoogleAds/LinkedInAds做区域定向,放大曝光与线索收集。

7.3 社交媒体

B2B 出海企业的获客链条中,社交媒体的价值常常被低估。它并不只是“品牌曝光”的舞台,更是“信任建立”和“客户沟通”的桥梁。尤其在 LinkedIn、Facebook 这些渠道上,客户会第一时间判断:你到底是“作坊工厂”,还是“有体系的供应商”。

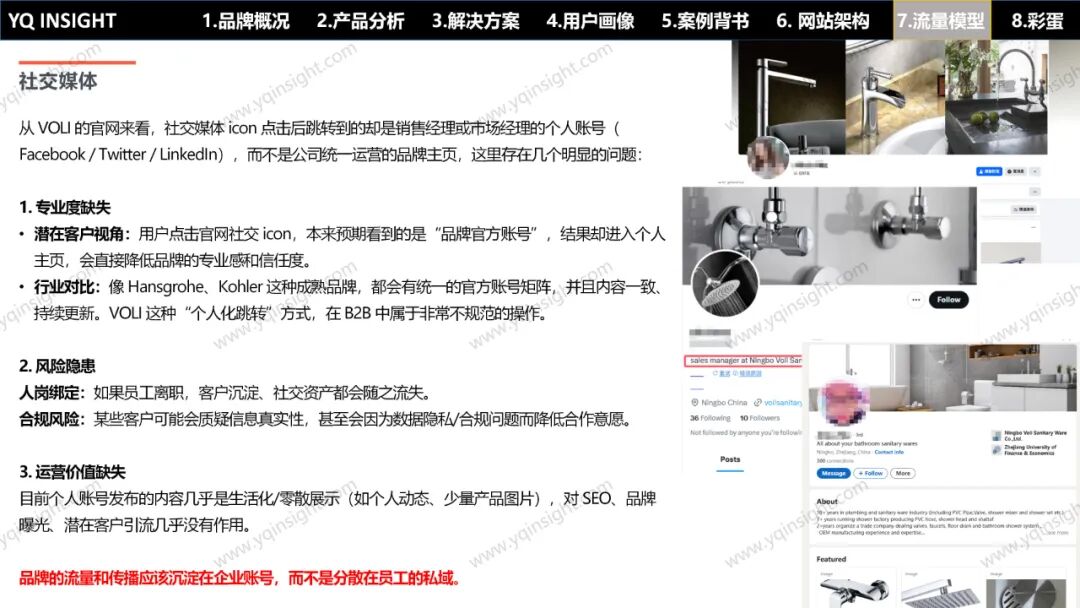

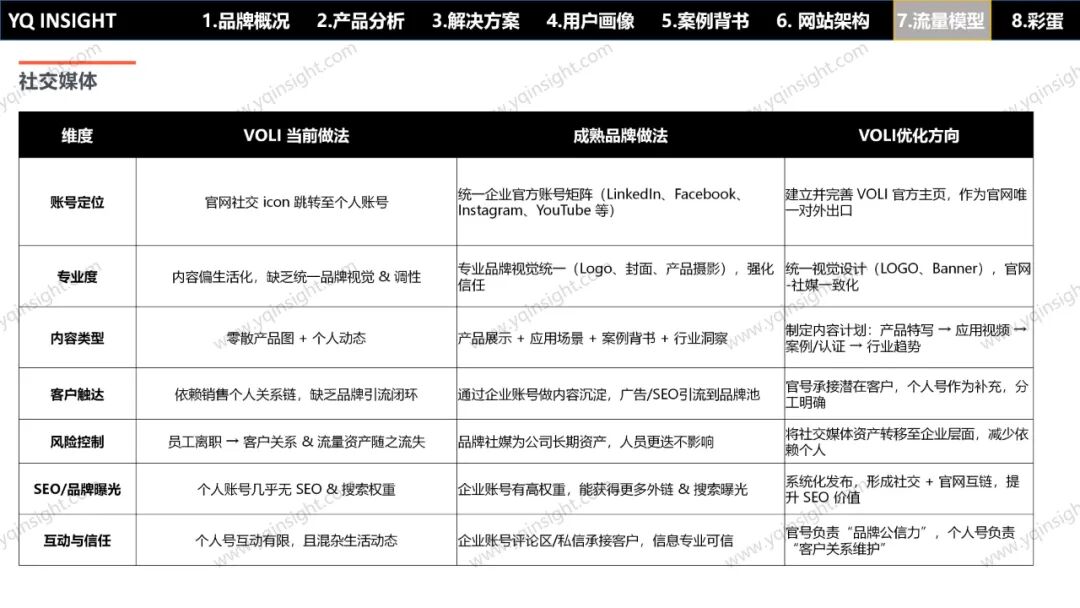

从 VOLI 的情况来看,它的社交媒体运营几乎等同于“缺席”,甚至存在将客户引导到个人账号的误用。这在工厂型企业中很常见,但长期来看风险极大。

如果把 VOLI 的社交媒体做法放到几个维度里看,会发现它与成熟品牌之间存在明显落差。

第一,账号定位:VOLI 官网的社交 icon 链接跳到的是员工个人主页,而不是统一的企业账号。客户预期是看到“品牌声音”,却被带进了“私人空间”。对比之下,成熟品牌(如 Hansgrohe、Kohler)会统一使用企业主页,形成专业、稳定的第一印象。这意味着 VOLI 在最基础的“账号归属”上就失了分。

第二,专业感:成熟品牌的社交内容往往统一视觉、统一口径(Logo、Banner、内容风格),从而向外界传递出“专业且可靠”的信号。而 VOLI 现在的做法,内容零散、风格随意,更像个人分享,而不是企业背书。客户很难从这样的账号里,获得“这是一个值得合作的供应商”的认知。

第三,内容类型:VOLI 个人号上的内容,多是零星的产品图或个人动态,很少见到系统的解决方案、案例展示或行业洞察。相比之下,成熟企业会通过“产品展示 + 应用案例 + 行业趋势”三位一体的内容设计,来逐步构建客户的信任链条。换句话说,VOLI 把社交账号当作“朋友圈”,而不是“采购参考资料”。

第四,客户触达:VOLI 的客户触点现在主要依赖员工的社交关系链,扩展性和可复制性都很差。相反,成熟品牌会通过广告引流、SEO 优化、再营销等方式,把企业账号打造成统一的客户入口,再由销售承接。这就是为什么 VOLI 的社交账号无法沉淀有效客户关系。

第五,风险与运营价值:个人账号最大的问题在于“人岗绑定”:员工一旦离职,客户关系和内容资产都随之流失。而且,个人动态里还可能夹杂生活化内容,进一步削弱专业感。最终结果是:社交资产不仅没有帮助品牌积累,反而加重了客户的不确定性。

VOLI 的社交媒体现状,本质上是“没有企业账号”,只是借员工账号在做零散展示。这种做法或许在国内习惯,但放在 B2B 出海场景里,就等于把品牌放在了个人身后。

要想突破这一层,VOLI 必须从“个人驱动”转向“企业驱动”。哪怕只运营 LinkedIn 企业主页,也要保证统一的视觉与专业内容输出,让客户在第一眼看到时,就能感受到可靠与信任。

VOLI 的社交媒体问题,并不是个案,而是国内大量出海工厂的普遍状态:

- 意识到要有社交账号,但没有形成“品牌矩阵”的概念;

- 依赖销售个人号去触达客户,却忽视了企业品牌的长期沉淀;

- 内容停留在零散展示,缺乏专业化、系统化的叙事。

这背后折射出的,是一个行业性的认知差距:

大多数中小制造业企业,把社交媒体当作“辅助沟通工具”,而不是“品牌资产沉淀”。

结果就是:流量和传播停留在员工的私域,而没有汇聚到企业的公域。

而这,正是中国制造业出海的下一道门槛:谁能率先把社交媒体当作“品牌渠道”去经营,而不是“个人朋友圈”去维持,谁就能在同质化竞争中脱颖而出。

7.4 邮件营销

在很多出海企业的认知里,邮件营销要么是跨境电商的专属工具,要么被认为是“过时的营销手段”。但事实恰恰相反:

- 私域资产:邮件订阅名单是企业最稳定的“私域”,不像社交媒体会受平台算法影响。

- 性价比极高:一次获客、多次触达,后续几乎零成本。

- 关系培育:相比广告的短平快,邮件更适合承载“案例分享、参数解读、合规认证”等长线内容,逐步把潜客转化为真实客户。

换句话说,广告是扩音器,SEO是路牌,而邮件是私下的会谈室。对于 VOLI 这种以 B2B 为主的工厂企业,邮件营销不是“可有可无的选项”,而是一个被严重低估的高性价比渠道。

基于对 VOLI 官网与公开渠道的检查,目前看到的情况是:

这与 SEO、社交媒体的空白/弱势是一致的:整个外向型流量模型几乎没有“主动沟通渠道”。

VOLI 在 SEO 上虽然有一定流量,但全靠搜索引擎算法“拉”。一旦访客浏览完网站,没有任何机制把他们留存下来。

这就像开了一家展厅,却没有名片收集箱——人来了就走,企业毫无沉淀。

相比 SEO 和广告,邮件营销更像是“二次转化引擎”:它不会直接带来流量,但能把已有的访客、客户、参展名录沉淀为“名单资产”,从而延长品牌与客户的触点。

VOLI 现在的问题不在于“没有访客”,而在于“没有留住访客”。邮件营销的价值,正是把一次性的流量变成可反复触达的客户名单。因此,企业需要的不仅是一个订阅框,而是一整套让访客留下、让品牌常驻、让关系升级的运营机制。

对于 VOLI 来说,差距即机会。如果能从现在的“空白”走向“基础体系”,哪怕只是补齐最简单的订阅入口和月度 Newsletter,也能大幅提升客户沉淀和转化效率。

接下来,我会从入口搭建、体系设计、内容策略、推广触点、数据追踪五个维度,提出可落地的优化方向。

1) 建立订阅入口

- 官网入口:在首页Banner、页脚、Blog侧边栏,统一放置“SubscribetoVOLINewsletter”。

- 诱因设计:提供免费下载资料,如《产品目录PDF》《最新款式手册》《安装参数表》《案例集》,作为订阅回馈。

2) 设计分层邮件体系

- 欢迎邮件:用户订阅后立即收到公司简介+核心产品目录+热门文章。

- 定期内容推送:每月发送Blog新文、行业趋势、认证政策解读。

- 新品/活动邮件:展会通知、新品发布、促销优惠。

- 客户案例邮件:展示工程/酒店案例,增强信任感。

3) 强化推广触点

- 文章中嵌入CTA:“想获取更多类似内容?订阅VOLI邮件”。

- Exit-Intent弹窗:访客即将离开时弹出“留下邮箱获取产品手册”。

- 社交引导:在LinkedIn、Facebook贴文中引导订阅。

- 展会联动:展会收集的名片同步导入邮件列表,持续跟进。

4) 邮件内容最佳实践

- 结构清晰:标题简洁,正文分段,结尾强CTA(下载、询盘、联系我们)。

- 移动端友好:保证在手机上同样可读。

- 视觉风格一致:与官网保持统一设计感。

- A/B测试:尝试不同标题、内容组合,提高开启率与点击率。

5) 数据监测与优化

- 追踪开启率(OpenRate)、点击率(CTR)、退订率、转化率。

- 针对不同买家标签(经销商/工程客户/设计师),做内容分组与差异化推送。

第八章|彩蛋

在B2B官网里,所谓“彩蛋”并不是花哨的动画或隐藏按钮,而是那些能在关键时刻增强信任的小细节。

比如,

- 有的品牌会在官网悄悄埋下认证证书和工艺流程,让客户快速判断“靠不靠谱”;

- 有的会设计不同入口,让工程师、采购、设计师各自找到最短路径;

- 还有的甚至在404页面写上一句幽默文案,缓解用户的不快。

这些细节看似微不足道,但在客户做决策的最后一刻,往往就是它们在悄悄加分。

遗憾的是,在 VOLI 的官网上,这类“锦上添花”的细节几乎不存在。

- 产品页只有大图和规格,没有讲工艺、没有场景化代入;

- 导航逻辑就是标准化的产品目录,没有针对角色的分流;

- 辅助信息也只停留在About和FAQ,缺乏能打动客户的额外支撑。

整个体验下来,更像是走进一个工厂展厅,墙上挂着目录,桌上摆着样品,没有多余的叙事或惊喜。

但换个角度看,VOLI 的价值恰恰在于这种“缺席”。它把现实赤裸裸地呈现出来:

- 网站=目录册,主要任务是证明“我能生产”;

- 产品=SKU,大而全却缺乏系列化;

- 内容=初级SEO,能覆盖搜索词,但和采购决策关系有限。

VOLI 的官网像一面镜子,照出了大多数中国工厂型出海企业目前的真实状态:能把工厂身份搬到线上,但距离“客户决策工具”还有很长的路。

所以,VOLI 的“无彩蛋”,本身就是最大的彩蛋。它提醒我们:大多数中国工厂的出海之路,正是从这样一个简陋的官网开始。

而在下周的Hansgrohe案例里,我们将看到另一种完全不同的画风:它如何在每个细节中埋下信任证据,如何通过场景和交互让用户自然沉浸,最终把一个卫浴品牌的网站变成客户决策的加速器。

第九章|结语

如果你问我:一个工厂型出海网站,最大的陷阱是什么?我会说——不是预算不够,也不是设计不精,而是停留在“把工厂身份搬到线上”就觉得任务完成了。

在 VOLI 的案例里,我看到的不是一个“成功样本”,而是一个“典型样本”。它的价值不在于“多么优秀”,而在于“足够真实”——它几乎精准反映了国内大多数制造型企业的现状:

- 有官网,但本质上是线上目录;

- 有产品,但没有系统化的场景和解决方案;

- 有流量意识,但承接与转化逻辑仍旧初级。

换句话说,VOLI 并没有展示一个终点,而是揭示了一个起点。

处在这个阶段的企业,最需要的不是照搬 VOLI,而是反思:如何跨过这条“工厂逻辑”的起跑线,去学习国际品牌的打法?

- 多做对照:看看Hansgrohe、Kohler这些国际品牌是如何通过彩蛋、案例和解决方案构建信任。

- 多找参考:不要固步自封,而是借鉴成熟品牌的页面逻辑、客户路径设计。

- 避免闭门造车:单靠工厂视角很难突破,需要主动站在客户的采购决策链条里思考。

这才是出海企业,真正应该走的方向。

给我们的反思

- 你的网站是不是也只是“把产品放上去”就算交差?

- 你有没有尝试过从客户的应用场景出发,而不是从产能出发?

- 你有没有对标过国际品牌,找到差距,而不是在同行之间内卷?

这些问题,也许比研究“VOLI 做得对不对”更重要。

VOLI代表的是起点,而不是答案。真正的出海升级,一定要从“工厂逻辑”走向“客户逻辑”。

下周我们将拆解Hansgrohe(德国品牌)—— 同样是做花洒,它的官网却早已进化成一个“客户决策引擎”。届时,你会更清楚地看到,VOLI 与国际品牌之间的鸿沟究竟在哪里。

本文由 @又青天晴了 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载

题图来自 Unsplash,基于cc0协议

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务