在2025年的WWDC大会上,苹果推出了全新的系统设计语言——液态玻璃(Liquid Glass)。这不仅是一次视觉风格的革新,更预示着苹果在全平台交互体验上的战略性转变。本文作者通过一个月的深入使用,结合自身感受与行业洞察,为大家剖析液态玻璃UI的优缺点,以及它背后所蕴含的苹果战略布局,一同探讨这场设计变革的意义与影响。

在WWDC25大会上,苹果推出了全新的系统设计语言——Liquid Glass (液态玻璃)。虽然网络上对新设计的评价褒贬不一,但作为行业领头者,苹果这次的更新确实敢于尝试。

虽说用户体验上还存在一些问题,但也让我们看到了苹果未来的设计方向。

那苹果为什么要搞液态玻璃UI呢?通过近一个月的真实使用体验,今天聊聊我的感受以及对新设计风格的看法~ 什么是液态玻璃?

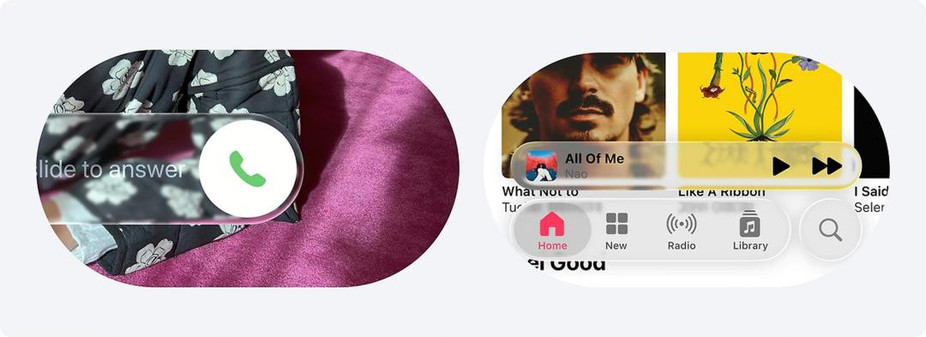

这种透明的效果像屏幕表面覆盖了一层玻璃或水滴,界面高光会随着滚动和点击等交互而实时变化。

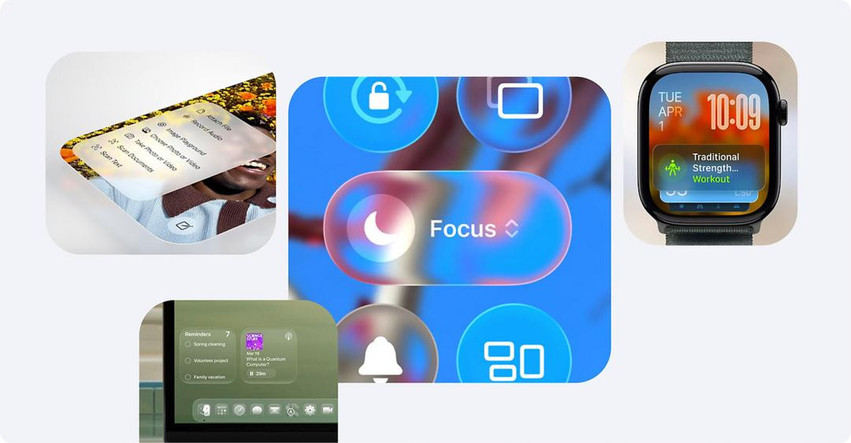

它不只是改改风格那么简单,而是能适配iOS 26、macOS 26、iPadOS 26 这些全平台系统的通用设计体系,这其实也预示着未来用户体验和感官体验的方向要变了。

具体来说,有这几个特点:实时响应:随着用户滚动,玻璃背景的透明度、反射和折射等效果会产生细微变化。

玻璃质感:带着轻盈的深度感,就像玻璃盖在内容上,界面和内容能融合到一起。全平台统一:同一套设计语言能用在 iPhone、iPad、Mac、Watch 和 Vision Pro 上。

液态玻璃是自2013年iOS 7扁平化设计以来最大的变化,这种风格有点像Windows早期推出的“Aero Glass”。

但Windows只是有了透明的视觉效果,苹果的“Liquid Glass”做的更精致,是基于物理原理的界面,甚至有点回到拟物化时代的感觉。

液态玻璃的优缺点分析

我认为的优势:

① 全平台延续统一感所有系统 (iOS、macOS、watchOS、VisionOS) 用一套视觉语言,不同设备间的体验能更连贯。哪怕一开始要花点时间适应,但在iPhone上熟悉了界面风格,到了 iPad、Mac、Vision Pro上也能自然衔接,学起来更轻松,体验却更丰富。

② 界面更有互动感界面会对滚动、触摸这些操作做出自然的视觉反馈,就像触摸物理世界里的东西一样,能让用户更投入,加强使用的沉浸感。

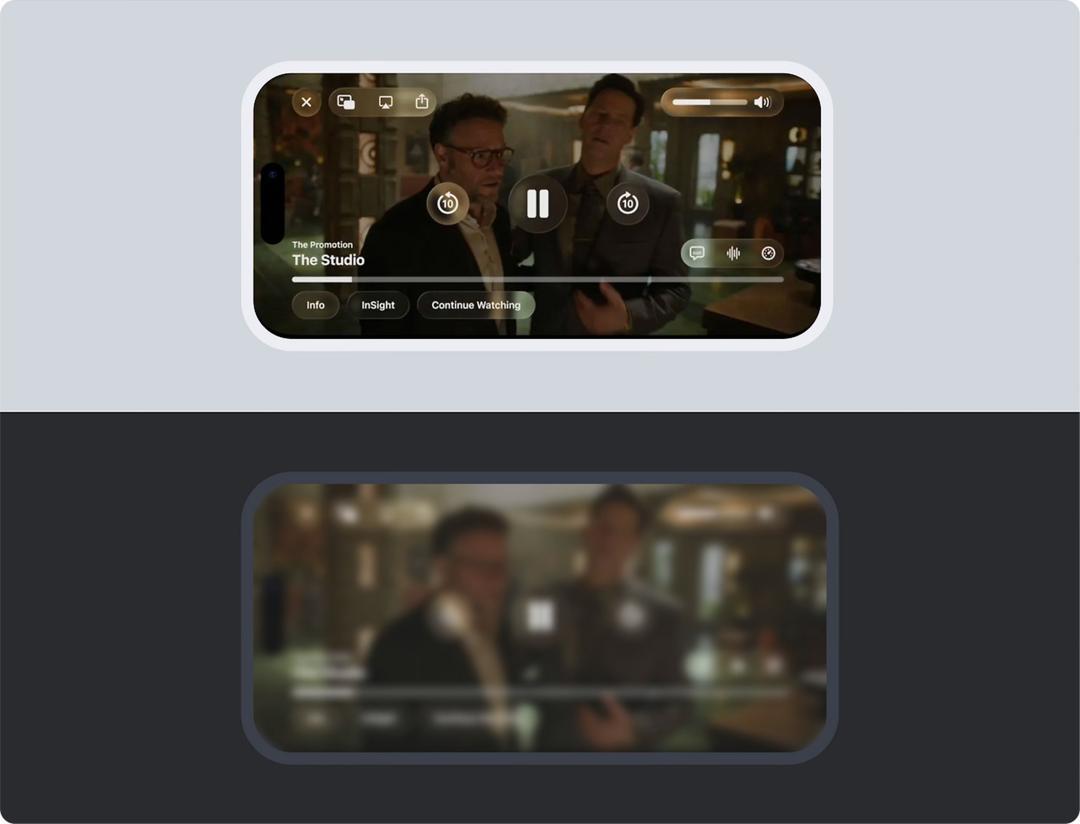

③ 增强内容沉浸感界面和背景无缝融合,用户能更专注于主要内容。而且它能根据场景调整——比如深色背景会调亮一点,复杂背景会模糊一点,这样信息传递更贴合当下场景,也能引导用户关注重点。

我认为的缺点:

① 可读性下降

透明效果和背景融合看着很吸引人,但很容易让文字 “站不稳”。

背景和界面元素融到一起时,内容对比度显著降低,导致难以阅读内容,看久了眼睛也会特别疲劳。白色文字搭配玻璃背景,文字是不是很难看清?

② 分散注意力

那些玻璃光泽、高光效果很容易分散注意力,让用户没法专注在需要的信息上。就算折射效果做得再精细,这些动画也会喧宾夺主,尤其是需要快速完成任务的时候,效率会很低。

③ 可访问性下降

对有视觉或认知障碍的用户来说,这些视觉效果可能会让他们更累,更分心。比如老人或视力不好的用户,通常喜欢高对比度、轮廓清晰、静态的界面,半透明和实时变化的元素只会让他们更难集中。

④ 应用间的风格不统一

设计语言一旦更新,很多APP应用都会改版来适配新系统,尤其是苹果这种定义UI标准的引领者,不跟着改很快就显得过时。但问题是,不是所有应用都能同步跟上。

资源少的小应用、设计保守的品牌应用,或者要考虑兼容性的应用,很难跟上液态玻璃的节奏,慢慢就会被这个设计潮流甩在后面。

用户用起来就会觉得很割裂:有的APP应用像玻璃风格一样透明,有的还是扁平风格的。

苹果的战略:为XR和Zero UI做准备

虽然有缺点,但这套设计展现了一个策略——通过液态玻璃,悄悄让用户适应“感官界面”的思考方式。

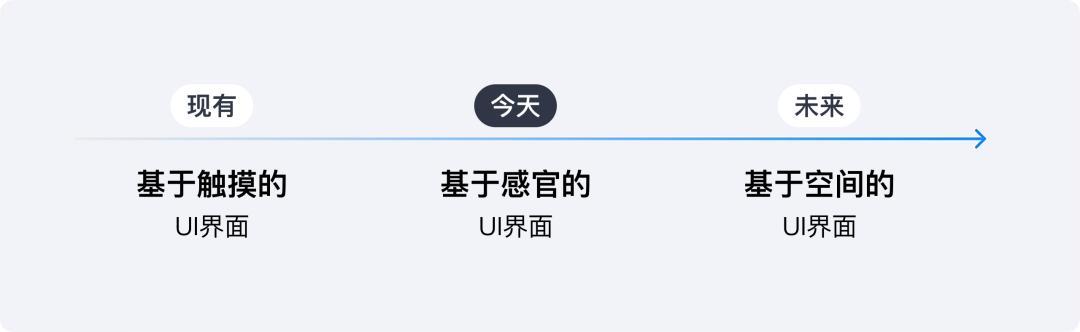

在转向成熟的XR空间交互界面之前,先让用户提前体验“感官化的空间计算和设计逻辑”。

① 强调基于物理的界面

玻璃纹理、光线反射折射、三维运动,这些都是营造3D空间感的典型元素。这不只是2D屏幕上的图形,而是融合了现实和数字的感官体验,多了一个新维度。

结合visionOS来看,这明显是在让用户慢慢适应XR体验。

② 从触摸到手势的过渡

液态玻璃打破了以清晰按钮、选项tab为主的界面模式,核心是增强“光泽、动感、深度”这些视觉交互,并且实时响应用户操作。这种 “实时响应” 的体验,正是最近常说的“无界面 (Zero UI) ”和空间计算界面的方向。

传统UI靠清晰的边界和功能提示——比如“这是一个按钮”、“请点这里”。但在无界面或空间计算里,界面得主动响应用户的意图和场景,深度融入其中。

所以液态玻璃可以看作是“沉浸式交互”的预演:引导用户的注意力关注不断变化的提示 (例如光泽、移动和深度变化),把它们当成合适的触发点和反馈,训练用户以后能自然地理解和使用“界面”。

③ 全平台统一设计,统一用户认知

这套界面已经用在苹果所有OS26系统上。所以iOS生态的用户,其实只能自然而然地适应 (或者说接受) 苹果推动的这种体验。如果无法接受,那只能离开这个生态了。

我一直觉得Vision Pro的UI“很科幻”。但看了液态玻璃后忽然明白:如果先让这种“以感官为中心的界面”在手机上变得常见,等Vision Pro普及了,用户其实不用怎么学就能自然适应。

这是一个慢慢改变我们体验方式的过程:从“看 (视觉焦点)”到“感觉 (感官焦点)”,从基于触摸的界面到基于感官的用户体验的平滑过渡。

设计语言不只是“好看”或“酷炫”的设计体系,它是用户和产品之间的体验纽带,也是品牌理念最直接的体现。

所以在视觉美观和功能性冲突的情况下,我们不能只盯着“效果多棒!”“动画多复杂!”,更要想 “以后我们该怎么阅读和处理信息?”

最后

总的来说,液态玻璃的视觉体验确实很精致,但毕竟现在我们还是用二维的屏幕。就算它是为未来的XR做铺垫,但对当下的用户来说,这种变化到底有没有真正带来更好的体验,还是另一回事。

苹果液态玻璃确实有战略考量,但要覆盖整个系统,还是不够通用。只要UI界面上有可见的元素,就必须保证看得清、好操作,而不是藏在手势或者其他交互操作里。所以我对苹果这次更新,多少有点保留意见。

本文由人人都是产品经理作者【Clippp】,微信公众号:【Clip设计夹】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。