什么样的产品设计能真正打动人?答案或许藏在对用户的理解与善意里。好的设计不止追求流程效率与数据增长,更需兼顾不同群体的需求场景,在理性落地中注入人文关怀,让用户感受到被尊重而非被算计。

之前与行业中的前辈聊天时,她问了我一个问题:你有没有体验过你的觉得很好的产品设计?

从毕业到现在,一直都在做互联网产品,长期以来做了很多竞品体验,行业热点追踪。

但突然间遇到这样一个问题,大脑确实有一点空白——到底曾经哪个产品设计是让我很惊艳的?

我开始思考,好的产品设计应该是怎么样的。

好的产品应该由感性的创意出发、理性的思考落地,再由市场的广泛接受。

产品经理和AI的一个很大的区别在于,产品经理是人。人就会有自己的感情,并会因为感情迸发出不一样的灵感,这些灵感带有与生俱来的善意,从而设计出真正与人为善的产品。

在电商场景中,有一个很典型的例子。

现在越来越多用户开通了面容支付,在支付的时候,只要手机正常对着脸,“咻”一下就支付成功了,有时候你都没有反应过来。

等你反应过来的时候,你还得去申请售后、退款,很多用户对此也是苦不堪言。

后来,我在淘宝使用支付宝支付,如果开通了面容支付,在最后一步支付之前,会弹窗提醒用户即将使用面容支付,是否确认付款。让用户在最后一步操作前,完成二次确认,避免误操作。

当然,如果用户很确认自己的操作,觉得还要二次确认很麻烦,也可以选择“下次不再提醒,立即付款”。

相当于说,在产品流程做到极致的情况下,让用户自行选择,是想安全第一、避免失误;还是效率第一、减少步骤。

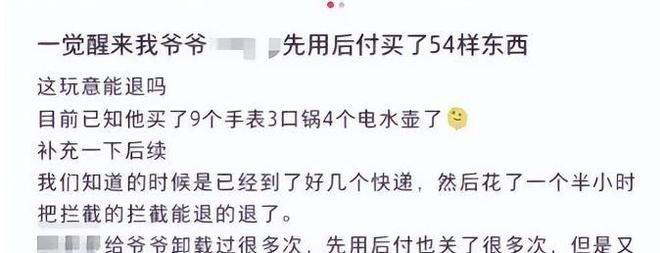

作为对比,我们都知道,拼多多有一个先享后付的支付方式,在产品流程设计上,拼多多会默认帮用户选择先享后付,同时是无需用户鉴权确认,即免密支付。在快速完成支付后,一直到用户收到货后再扣款。

这就导致了一个问题,很多用户压根没反应过来自己支付了,可能收到货才发现自己买了东西,又稀里糊涂的被扣了款。

诚然,极致的流程设计带来了数据的提升,但也丧失了人性的光环。

有多少老人,特别是四五线城市,乡镇里的老人,稀里糊涂的买了很多东西,等到过年儿女回家时,才知道不知不觉中被扣了多少钱,而他们的收入才多少?

更现实的问题在于,部分老年人使用的手机性能较差,屏幕反应迟缓。有时信息尚未完全加载,老人便已习惯性地点下了那个极具吸引力的按钮。

隐藏在“先享后付”简单操作流程背后的,是冗长且充满专业术语的用户协议条款。这些条款中往往埋藏着强制扣款授权、高额违约金等隐藏条款。

不可否认,“先享后付”确实是改变支付方式的一种新尝试,但是他不一定适合所有人,所以在产品设计上,平台应该要考虑不同用户的使用场景,开放给符合一定的使用门槛的用户,并有清晰的流程告知、关闭指引等等。

所以,产品的设计不能只追求数据,我们得把用户当做“人”,而不是当做“流量”。这样我们做出来的产品,才可能是真正被接受的好产品。

当我们从人出发,我们的产品设计会更加丝滑,让人感觉到“舒服”。

比如,流程式的产品,会展示进度,让你不会“静静地等待”。

用户申请借贷额度等相关产品,在授信时,需要用户填写各种个人资料信息,实名认证等,然后系统再在系统中根据各类模型和策略决策,最终基于用户授信结果。这个过程,一般需要10秒或以上的时间。

虽然这种场景下,用户有一定的等待预期,但如果可以将整个流程中,系统每一步在做什么,告知用户(不一定是真实步骤),用户会更加的放心和有耐心。

比如,异常场景时,会实时公告通知,让你不会“轻易的踩坑”。

大众点评上,每家商户页面顶部,在春节期间都挂上了横幅“建议到店前致电商家确认营业时间”。由于春节期间,很多商家也可能放假休息,或者灵活调整营业时间,与大众点评上固定设置的营业时间不一定一致。

试想一下,用户在春节期间,开开心心出门游玩,通过大众点评APP找到一家店后,到店才发现商家没有营业,只能灰溜溜的离开,甚至可能得饿肚子,这种体验无疑是最糟糕的。还可能造成用户对大众点评的信任危机,让用户下次再想通过大众点评寻找心仪商家时,都会怀疑上面的信息是否可信。久而久之,就是品牌力的丢失。

因此,虽然只是一个小横幅,但充分体现了大众点评站在用户角度思考,对用户体验的重视。

最近挺火的一个产品,叫NoFeed,让我有了更深的思考。

这款产品的设计初衷是,现在有越来越多的人,被困在了“算法”里。由于算法的精准分析,持续给用户推荐其喜好的内容,所以用户花费大量时间,沉迷于信息流、瀑布流。既浪费了时间,又逐渐丧失了自己的专注度。

比方说,有时候想打开小红薯查询某道菜要怎么做,结果打开后就一直在首页滑、滑、滑,过了二十分钟才想起来自己是要干嘛。

因此,一个产品经理洞察到该部分用户痛点,设计了一款叫NoFeed的产品,顾名思义,就是没有feed流,没有信息流,没有瀑布流。

用户可以直接打开NoFeed的APP,输入想要搜索的东西,点击搜索,就会直接跳到对应APP的搜索结果页。从而避免了打开对应APP,陷入首页feed流的场景。

有些人会觉得,使用NoFeed的用户,他们很想控制住自己,不沉迷,保持专注力,但并没有去除对原APP的依赖

他们并不会因为安装了NoFeed就卸载原来的APP。如果有时候控制不住自己,还是会直接打开之前的APP狂刷信息流。

看起来这个产品设计,和用户的根本需求,还是存在矛盾的。

但是,这个设计依然精准切中了一部分人的核心痛点。

这部分人有一个共性,就是在某一刻,对自我的控制力弱于对目标的坚持执行力。

这就是亘古不变的道理——人是经不起诱惑的。

NoFeed的产品设计在于搭建了一个屏障,这道屏障将用户与信息流隔离起来,从而使得用户有机会不被干扰,仅完成搜索动作即可。 而用户相当于就是花钱“买”专注力。

尤其是在工作环境、学习环境这种需要强专注力的场景,NoFeed确实可以给养护员提供帮助。

而当用户在需要保持专注力,排除干扰的场景下,需要搜索某个东西时,如果他们可以优先想到NoFeed这个产品。那这个产品设计就是成功的。

还有一个更有意思的点在于,NoFeed是付费使用的。

我们可以试想一下,如果NoFeed是一款免费产品,那么大多数人可能就是猎奇、尝鲜,然后就走了。但是,当他是付费产品时,很多人就会因为自己的消费购买,而真正重视起来。

而会使用这款产品的人,又是对自己的专注力有强诉求的人,通过付费强化对专注力的保护动机,更加合情合理。

虽然它不一定适合所有人,但是付费保护专注力的逻辑,恰恰是抓住了这批强专注力诉求的用户,且形成了商业闭环。

综上所述,一个好的产品设计,一定是有思考、有关怀的。

它能真正的把用户当人,做到与人为善。

它能精准解决某些用户群体的需求。

希望我们每个人的产品道路上,都能做出让自己骄傲的产品设计。

本文由人人都是产品经理作者【产品小球】,微信公众号:【产品小球】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。