AI产品的热度从“出圈”走向“入场”,如今已进入“质地争夺”的深水区。面对存量市场的博弈,谁能在底层能力、用户体验与场景落地上胜出,才是真正的赢家。本文剖析主流玩家的产品质地,用战略视角还原技术背后的产品逻辑。

一、宏大叙事失灵,产品回到“质地”这件小事

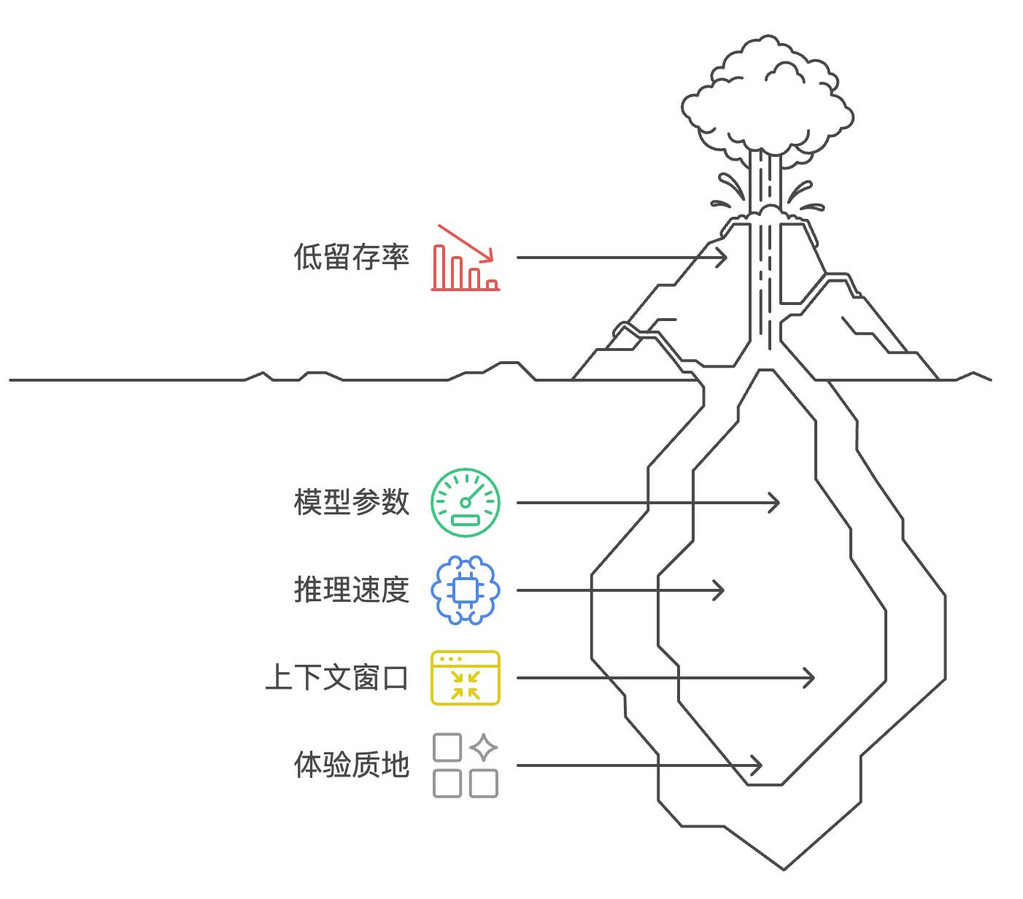

过去十八个月里,模型参数、推理速度、长上下文窗口像高铁一样一路提速;但同一段时间,大部分智能应用的平均日留存率却没有同步上涨。华丽的技术曲线与平淡的商业曲线之间出现了一道越来越宽的缝隙——这说明 决定用户是否留下的,从来不是模型的“量级”,而是体验的“质地”。质地包含三件事:

- 识别颗粒——需求被切得足够细,交互就能短到“本能操作”;

- 触感一致——输出风格与用户原有的工作语境衔接,没有额外学习开销;

- 反馈可记忆——产品对相似输入保持稳定、可预期的回报率,用户才愿意把它当工具而非一次性玩具。

在狂飙期,这三件事常被“能力展示”掩盖;进入存量竞争后,它们成了决定生死的暗线。

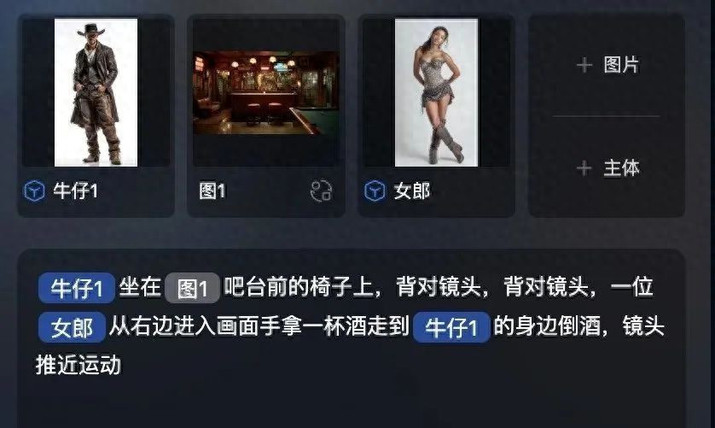

二、需求的“颗粒”不是你在 PRD 里兜售的功能,而是用户为完成目标愿意付出的最小“行为代价”

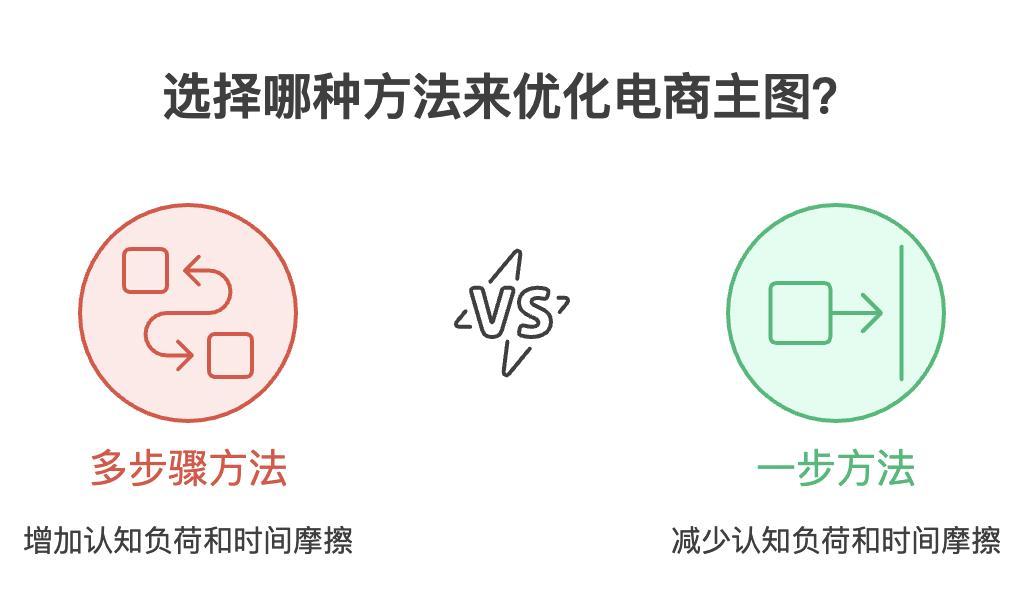

想象一下:电商主图改版这件事,如果你的产品让设计师需要

① 上传原图 → ② 选择风格 → ③ 微调参数 → ④ 下载;

那动作半径就被切成了四段,中间插了三次决策与等待。

而真正高频的刚需,其实只容得下一次“本能点击”——把“我想要更高点击率主图”这句心智,压缩成一刀切的瞬时动作:上传即生成三张可直接 A/B 测试的主图草稿。当你把“功能点”拆到这种最小可行动单元,用户的认知负荷与时间摩擦几乎归零,复杂度被体验吞没——这才是颗粒度真正的深刻含义。

三、暗数据不是“资产”,它是地基 —— 一旦奠下,楼再高也只能建在你这块地上

模型降价让算法瞬间同质,但散落在客服录音、内部表单、十年 CRM 日志里的原始材料,却天然带着“搬不走”的属性。它们脏、缺标签、充满业务隐语——外部团队想复制,得先拿到授权、再懂行业语境、还要花大价钱做清洗与标注。

真正的护城河正诞生在这三重高摩擦里:法务与合规把数据“锁”进院子,数据工程把噪声“煮”成可用语料,推理链路再把语料“熔”进实时流程。这套“锁‑煮‑熔”链路跑顺后,你的产品输出会带着行业口音、公司黑话、甚至个人偏好——用户用久了发现,换掉它不仅要找新工具,还得重炼整条数据管道。那种“离不开”的慵懒黏性,远比任何技术规格书更难被攻破。

四、让体验“质地”挂钩现金流

高质地体验如果不能直接映射到利润,就只是技术人的浪漫。存量时代的拐点在于——把计量单位从 tokens 换成“任务价值”,把每一次交互变成财务语言能听懂的数字。

价值定价

不再按调用量计费,而是按结果成交:客服质检卖“违规拦截率”,电商推荐卖“转化率”,财务机器人卖“报销通过率”。当价格锚点与业务结果同步波动,客户才有持续加码的动力,产品也拥有与业务共同成长的上限。

成本拆分

把推理、数据清洗、模型维护三段成本拆开核算。推理费降得快,但标注与运维仍是硬支出;如果统统塞进“云费用”,利润表会被虚假放大。只有独立列项,才能看见“调用量扩大却毛利率下降”的红灯,并及时调价或减负。

循环式迭代预算

强调每投 1 元算力,就必须在月度或季度内跑出可量化的体验增益(NPS、复购、DAU 时长)。若增益曲线停滞,立即停放量、缩模型,避免“规模越大亏越多”的劣势扩散。

当价值、成本、预算这三条曲线被同一套账本锁定,体验“质地”就不再停在 UX 演示里,而能在季度财报上留下可追踪的现金流坐标。产品团队也终于可以在经济视角,而不是技术视角里,验证自己做的每一次“丝滑”是否真的有溢价。

五、结语

技术领先只是起跑线,折旧速度却快得惊人;真正能在时间里生利的是产品的“质地”——那一瞬间用户被精准接住的体验。参数还会膨胀、算力还会降价,但人们留存在记忆里的,是动作半径被压到极短、反馈像呼吸一样自然的场景。能持续缩短这一步、把暗数据炼成专属语料,并用严谨的经济模型为每一次“丝滑”买单,才是存量时代少有的、且经得起复利考验的增长曲线。

专栏作家

言成,人人都是产品经理专栏作家。悉尼大学的IT & itm双学位硕士;始终关注AI与各产业的数字化转型,以及AI如何赋能产品经理的工作流程。

本文原创发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务。