视频生成的工具时代正在谢幕,平台时代正在登场。未来十年,谁能率先搭起一条完整的“生成—编辑—分发—变现”链路,谁就不仅拥有一个爆款平台,更拥有下一代内容工业的发动机。甚至更大角度来说,不仅仅是内容,而是真正的AI平台先机。

AI 视频,又一次因为 Sora 掀起热潮,不同的是,这一次人们讨论的焦点,不仅在技术能力的跃升,更在于它可能重塑的商业模式。

9 月 30 日,OpenAI 正式发布全新的短视频社交应用 Sora,该应用采用垂直视频流界面设计,支持横向滑动查看同提示词多版本生成内容,用户可通过文本提示生成最多 10 秒的带声音超现实视频,所有内容必须由 AI 生成且禁止上传手机相册素材。

据了解,Sora App 初期免费开放,普通用户享有基础算力。OpenAI 还计划在不久后向开发者提供 API,进一步拓展生态链。

不难发现,Sora 正在搭建一个“视频 Feed”界面,一个类抖音式的内容流。

这其实释放出一个信号,当下,AI 视频的竞争就不再只是算法的较量,而是生态的战争。即谁能掌握更大的内容入口?谁控制算力与分发的底层?谁能打通“生成-编辑-分发-变现”的全链路?

视频生成的工具时代正在谢幕,平台时代正在登场。

这与当年的 GPT 到 ChatGPT 路子如出一辙,一个事实是,当技术嵌入平台机制,整个产业价值链就会被重新定义。

所以今天的关键不是 AI 能不能拍电影,而是谁能把 AI 视频,从工具,变成新的生产平台。一个问题是,在这一波浪潮中,以平台起家的国内 AI 视频厂商们,机会又在哪?

产业 AGI 的框架,正在加速向我们涌来。

工具的尽头:AI 视频的瓶颈

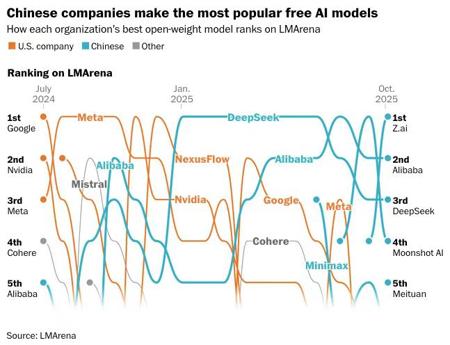

2024 年 2 月,一段女子在东京街头漫步的 AI 视频,让 Sora 引爆整个 AI 圈,AI 视频这个赛道变得热闹了起来。仅仅数月国内厂商即梦 AI、可灵等纷纷跟进,追赶速度甚至超出预期,如今,国内视频生成模型已在各大评测中,榜上有名。

例如在 AGI-Eval 全球图生视频AI模型排名中,火山引擎的 Seedance 1.0 拿下冠军,Gen4 跌至末位。

而在 SuperCLUE 7 月《文生视频大模型全球榜单》中,MiniMax、字节、快手均进入前五。

一个事实是,过去一年多,AI 视频赛道的迭代速度已不输任何一个垂直领域。数据显示,2024 年全球 AI 视频生成市场规模已突破 50 亿美元,预计到 2026 年将实现年均增长率超过 120% 的爆发式增长。

如今,“一键出片”早已不是梦想。然而,片子出来之后呢?放在哪?谁来用?怎么融入流程?现实是目前大多数 AI 视频产品仍停留在演示阶段。十秒的动态画面可以震撼朋友圈,却无法嵌入影视、电商、广告等标准化生产体系。

以影视制作为例,从分镜、人物、美术、场景,到拍摄、调光、合成,环节多达上百道。AI 工具通常解决其中一环,例如生成概念设定或脚本草图,但无法融入整体协作系统。这让 AI 生成成为一个亮点,而非生产主力。

更棘手的是成本。目前高质量生成视频的推理成本仍在 30–50 美元/分钟。即便火山豆包、Kling 已做优化,批量生成依旧昂贵。对影视公司而言,这样的成本不如一个成熟的 3D 团队。

更关键的是,效率并未因此提升。在人力方面,剪辑师变成了提示词工程师。创作者需要大量 prompt 调试,往往花更多时间“伺候模型”。AI 视频成了灵感生成器,而非生产工具。这意味着 AI 视频无法在商业上实现规模化复用。它仍是一种高算力、低留存的重负载工具,而不是能被百万创作者高频使用的轻生产力。

第三个瓶颈是生态的断层。视频生成只是起点,真正的价值在于分发与变现,而这是当前大多数 AI 视频工具缺失的环节。

以最初的 Sora 为例,用户虽能能快速生成视频,但若想直接发布到 FaceBook、Instagram 等平台或广告系统,还需要导出、转码、再上传。这使得内容链路被切断,创作者体验断裂,用户留存自然下滑。

AI 视频工具帮助用户造出了视频,但没有让这些视频“活”在内容生态中。工具的天花板,逐渐显现。

总体而言,工具型 AI 产品最大的特征是一次性。它能帮你快速生成一条内容,但无法解决持续生产。

真正的落地,必须让创作、分发、投放到反馈形成自然循环。也正因此,Sora 不再只提升模型能力,而是选择做 Feed ,因为只有平台机制,才能让 AI 内容具备流通和复用的能力,成为真正的生产力。

在这个过程中,谁能率先打通从生成到产业的全链路,谁就能定义下一代内容平台的形态。

中外两条路:模型生态 vs 内容生态

可以看到的是,在打通从生成到产业全链路这件事上,中外正在中美两地已经走出了两条截然不同的路。

以 OpenAI、Runway、Pika、LumaLabs 为代表的海外玩家,普遍采用“模型 + API + 社区”的组合模式。它们的核心不是应用层产品,而是一个能被无限调用的底层能力体系。

在这条路径中,模型是核心资产。比如 Sora2 背后,是 GPT-5 级别的多模态算力与视频推理网络;Runway 推出的 Gen-3 Alpha 更像是一个视频生成版的“开发框架”,允许开发者调用接口、定制场景、输出插件;Pika 则通过社区机制快速积累用户素材与提示词模板,反向喂养模型优化。

这套模式的逻辑很清晰,先掌握底层能力,通过封闭算力与模型接口形成技术壁垒;再开放 API,吸引开发者生态、形成内容网络效应;最终构建平台网络,由社区驱动应用繁荣。

Sora 之所以被称作“视频界的 GPT”,正因为它遵循了这个逻辑。模型成为平台,平台反哺模型。开发者与用户共同训练模型,形成持续演化的生态闭环。

但这条路的挑战也显而易见,就是商业落地周期长、产业适配慢。模型的普适性很强,却难以直接嵌入具体的内容流通体系。简单说其擅长造能力,却不擅长造场景。

与之相对,中国厂商走出了一条几乎相反的路径,即从应用场景切入。

快手的 Kling、火山引擎的豆包视频、腾讯混元视频、百度文心视频、MiniMax 等一开始就不是为了展示模型能力,而是为了让 AI 视频能在广告、电商、影视、社媒等领域直接落地。

比如 Kling 主打“视频+电商”场景,生成的人物和产品短片可以直接进入快手商家后台使用;即梦 AI 与抖音创作平台打通,一键生成的内容可直接投流;腾讯混元视频侧重在 IP 内容与影视广告中实现半自动生成。

它们共同的特点是优先让 AI 视频进入生产流程,而非停留在展示层面。

这套逻辑的底层是内容驱动,不是模型驱动。即算力、模型能力可以外包或共建;但内容入口、分发通道、用户关系,才是平台的真正壁垒。

可以发现,中国厂商的突围口不在技术,而在能否让 AI 视频“融入产业流通链”,让生成内容能被看到、被消费、被变现。这种差异最终决定了,平台化的价值也将完全不同,一个是创造内容的基础设施,另一个是生产内容的流水线。

但无论哪条路,最终都要回答同一个问题,如何让视频 AI 真正“可用、可规模化、可持续”。这个必答题下,哪条路能更快抵达?

如今,这个问题的答案,也在逐渐清晰。

数据显示,截至 2025 年 6 月,可灵 AI 全球月活用户超 150 万,C 端订阅贡献 70% 收入,单月流水破亿,B 端 API 续费率超 80%;2025 年 9 月,即梦 AI 月活用户 2037 万。而海外 AI 视频厂商,如 Runway 商业化依赖高净值客户如影视公司,C 端渗透率有限;根据 Similarweb 的数据,今年 4 月,Pika 网站访问量仅为 200 万,较巅峰时期下滑了 64%。

一个事实是,国内内容平台反推能力的路线,供给整合能力更强,更容易先跑通商业闭环。

国产AI视频平台化落地:机会、难点与突围策略

平台化不是一场短跑,而是一场系统能力的马拉松。对于国产 AI 视频厂商来说,这场战役的核心,在于谁能先把“平台能力”跑通。

一个重要的背景是,国内内容平台的集中度和渗透率全球领先。抖音、快手、腾讯视频、小红书、B 站等平台,早已完成从用户教育到商业闭环的全链路建设。相比海外仍在纠结用哪种模型生成,国内厂商的焦点已经转向如何让 AI 内容进流程。

这意味着,AI 视频的产业逻辑正在重构。内容不再只是“生成”,而是“流通”。生成的视频可以被直接分发、投流、变现,整个生态形成了闭环。

同时,内容需求端的缺口也在迅速扩大。品牌营销、直播电商、IP 运营、教育培训等垂直行业,都面临人效瓶颈,视频内容供给成本高、生产周期长、创意迭代慢。AI 视频的出现,恰好击中了这个结构性痛点。

从“量的爆发”迈向“质的优化”,AI 视频已不只是新增的内容渠道,而是在重塑整个内容供给结构。借助成熟的平台生态,中国厂商有机会构建出新的“内容工业体系”,并在全球范围内树立“AI 视频平台标准”。

但机会的另一面,是清晰而冷峻的现实。

比如视频生成推理、渲染需要极高 GPU 资源;国产 GPU 及推理框架尚未成熟,这导致成本高、扩展性差。还有各家模型接口不统一;模板、插件、数据格式、分发渠道差异大,这会导致互通困难、重复建设。AI 生成使用角色、形象、版权内容的界定与控制机制尚不完善,导致法律风险、平台信任危机。这三块若不补齐,任何平台都可能在初期被卡住。

可以说,AI 视频平台化真正的挑战不是模型能力,而是产业能力,即是否能在法律、标准、生态、成本等维度上,实现系统性治理与优化。

从已有趋势看,部分国内厂商已经开始进行战略性突破,构建真正具备系统能力的视频 AI 平台。

好消息是,部分厂商已开始战略性突围。以可灵、即梦为代表的企业,正在构建具备“系统能力”的视频 AI 平台。

一方面,它们在搭建“插件 + 模板”生态,让生成能力可复用、可组合、可扩展,第三方模型、素材库、特效插件纷纷接入平台;另一方面,通过联合算力与渲染网络,与云厂商、AI 芯片企业、数据中心深度合作,搭建分布式视频渲染与边缘推理体系,显著降低生成成本;同时,它们也在完善版权与收益机制,从内容水印到溯源追踪、从收益分成到多方共赢,逐步形成清晰的商业治理模型。

随着短板逐渐补齐,平台将不再是一个工具的延伸,而会成为新的内容工业基础设施,内容产业链也将被重塑。

“内容工业”,被AI视频改写

AI 视频真正撬动的,不只是内容生产方式的升级而是在改写整个内容产业的底层结构,从创作方式、分发体系到产业组织形态,都在被重新定义。

中国内容产业的增长天花板已经显现:创作仍然靠人力密集,视频生产成本高、周期长;内容供给无法快速匹配需求变化,更新速度跟不上算法节奏;流量红利见顶,分发与变现环节的边际收益越来越低。

AI 视频平台的出现,恰恰击中了这三个瓶颈。视频生成、剪辑、分发、变现都能在一个平台完成,整个产业链的角色就会被重新定义:创作者将变成内容运营员,负责定义需求与校正风格;广告主与品牌方成为直接下单者;平台则扮演新的“内容工厂+分销渠道”的角色。

当这些要素融合在一个平台生态内,内容产业将从分散创作进入统一协作,内容流通速度、品效匹配能力将指数级提升。内容系统开始具备工业化、规模化、智能化的特征。 Sora 做 App,即梦 AI 要接抖音,可灵要打通快手电商,它们都在为新型内容生产打通分发体系铺底。

值得注意的是,国内抖音、快手、腾讯视频、小红书、B 站等形成的成熟内容分发体系,为 AI 视频的产业化提供了天然“温床”。

一旦 AI 视频平台能打通这些入口,中国的内容产业将迎来一场新的跃迁,即从“内容平台”升级为“产业平台”;从“流量分发”升级为“内容供给与商业转化”的新基础设施;从“创意驱动”升级为“智能驱动 + 数据驱动”的全链路智能生态。

这样的变化已经在发生。

例如博纳影业曲吉小江曾在采访中表示坦言,Seedream 和 Seedance 已经逐渐融入电影工业流程。如今的博纳有两条路,一是“AI+”,人和 AI 共创;二是“+AI”,在传统流程中引入 AI 提效降本。

AI 也正在催生新的岗位,比如 AI 视觉总监、提示词工程师等,随着整个 AI 视频流程打通,这些新的岗位不再是单点的环节优化,而是互相协作,升级整个产业链的产业结构。

其实,近一年来,国内几乎所有互联网大厂都在布局视频大模型、视频生成平台、AIGC 商业工具:它们看到的不仅是短视频市场的增长,更是 AI 重塑内容产业结构的历史拐点。

一个事实是,内容产业将迎来新叙事。

未来,创意不再稀缺,好的创意会通过模型被放大;从创作到上线的周期可能从周级变成分钟级;内容将不再只是“娱乐消费品”,而是数据经济的生产资料。

而未来十年,谁能率先搭起一条完整的“生成—编辑—分发—变现”链路,谁就不仅拥有一个爆款平台,更拥有下一代内容工业的发动机。

甚至更大角度来说,不仅仅是内容,而是真正的 AI 平台先机。

本文来自微信公众号 “产业家”(ID:chanyejiawang),作者:斗斗,36氪经授权发布。